দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদ – ব্যাখ্যা সহ ৪০০০ শব্দের রচনা

পর্ব ১: প্রারম্ভিক পাঠ ও উপনিষদের উদ্দেশ্য

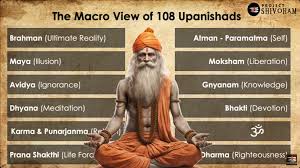

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদ হলো প্রাচীন হিন্দু দর্শনের এক অমূল্য রত্ন। এই উপনিষদ মূলত আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মচেতনা, এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক নির্দেশ করে। উপনিষদের শুরুতেই বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি নিজের অন্তর্গত আত্মাকে চেনেন, সে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মার সাথে মিলিত হয়।”

উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য

- আত্মজ্ঞান লাভ করা

- মানসিক শান্তি ও স্থিতি অর্জন

- নৈতিক জীবনাচরণ শিক্ষা

- সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভারসাম্য স্থাপন

পর্ব ২: আত্মা ও ব্রহ্মার সংজ্ঞা

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আত্মা হলো চিরন্তন, অবিনাশী এবং সর্বত্র বিস্তৃত। ব্রহ্মা হলো সেই চেতনা যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান। উপনিষদে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানে, সে ব্রহ্মার অনন্ত আলোকে উপলব্ধি করে।”

মনস্তত্ত্বের দিক

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, আত্মার সঙ্গে চেতনার মিল হল মানসিক ভারসাম্যের মূল। নিজের অন্তরদৃষ্টি বাড়িয়ে মানুষ আবেগ, রাগ, হিংসা, এবং অহংকার থেকে মুক্তি পেতে পারে।

পর্ব ৩: নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে নৈতিকতা জীবনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়েছে, “যে নিজের অন্তরে সত্য ও সততার চেতনা ধরে, সে বাহ্যিক জীবনেও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে।”

প্রয়োগমূলক উদাহরণ

- পরিবারে সততা ও করুণা বজায় রাখা

- কর্মক্ষেত্রে সততা ও দায়িত্ব পালন

- সামাজিক কাজে সহানুভূতি প্রদর্শন

পর্ব ৪: ধ্যান ও চিত্তনিরোধ

উপনিষদে বলা হয়েছে, “চিত্তের তরঙ্গ থামালে আত্মার দীপ্তি প্রকাশ পায়।” ধ্যান ও চিত্তনিরোধের মাধ্যমে মানুষ নিজের মনের অস্থিরতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

ধ্যানের ফলাফল

- মানসিক শান্তি বৃদ্ধি

- আত্ম-উপলব্ধি ও স্বচেতনা বৃদ্ধি

- সৃজনশীলতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি

পর্ব ৫: অহিংসা ও সহনশীলতা

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে অহিংসা কেবল শারীরিক নয়, মানসিক ও বাক্যেও পালনীয়। “অহিংসা মানে হলো অন্যের প্রতি করুণা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এইভাবেই জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।”

পর্ব ৬: প্রাকৃতিক জীবন ও পরিবেশ সচেতনতা

উপনিষদে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জীব ও প্রকৃতি হলো ব্রহ্মার অংশ। তাই মানুষকে প্রকৃতিকে সম্মান করতে হবে এবং তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে হবে।

পর্ব ৭: আত্মসংযম ও অভ্যাসের গুরুত্ব

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে আত্মসংযমকে গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ ও সৎ অভ্যাস মানুষের চরিত্র ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পর্ব ৮: সমাজ ও মানুষের দায়িত্ব

উপনিষদে বলা হয়েছে, সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি কেবল ধর্ম ও নৈতিকতার মাধ্যমে সম্ভব। মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

পর্ব ৯: আত্মউন্নতি ও মুক্তি

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে আত্মউন্নতি এবং মুক্তির পথ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানলে, মানুষ মুক্তি ও চিরশান্তি অর্জন করতে পারে।

পর্ব ১০: উপসংহার

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদ মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান, নৈতিকতা, মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক জীবনের সমন্বয় ঘটায়। প্রতিটি পাঠে আত্মজ্ঞান, ধ্যান, সহানুভূতি ও নৈতিকতা চর্চা করে মানুষ তার জীবনে স্থায়ী শান্তি ও উন্নতি অর্জন করতে পারে।

পর্ব ২: আত্মা ও ব্রহ্মার ঐক্য — দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের মূল বার্তা

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের দ্বিতীয় পর্বে আত্মা (Ātman) ও ব্রহ্ম (Brahman)-এর ঐক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপনিষদ বলে — “যে জানে আত্মা ও ব্রহ্ম এক, সে আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না।”

এই অংশে মানবজীবনের গভীরতম সত্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে — মানুষ যে আলাদা কোনও সত্তা নয়, বরং সেই সর্বজনীন চেতনারই অংশ। আত্মা ও ব্রহ্মার মিলন মানে হলো নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে চিনে নেওয়া, নিজেকে জগতের সাথে একীভূত করা।

দার্শনিক বিশ্লেষণ

ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে “সত্য, চিত্ত, আনন্দ” (Sat-Chit-Ananda) রূপে। আত্মা এই তিন গুণের ধারক, তাই যখন একজন ব্যক্তি নিজের অন্তরে সেই সত্যকে উপলব্ধি করে, তখন সে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ওঠে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

মনোবিজ্ঞানের আলোকে, এই শিক্ষাটি আমাদের শেখায় যে আত্মসচেতনতা (Self-awareness) এবং স্ব-স্বীকৃতি (Self-acceptance) মানসিক শান্তি ও আত্মসম্মানের মূল ভিত্তি। যখন একজন ব্যক্তি নিজের ভিতরের সত্তাকে গ্রহণ করতে শেখে, তখন তার রাগ, হিংসা ও অপরাধবোধ হ্রাস পায়।

ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত

- যে ব্যক্তি প্রতিদিন আত্মসমীক্ষা (self-reflection) করে, সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝে।

- ধ্যান ও প্রার্থনা আত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে।

- অহংকার বা ইগোকে পরিত্যাগ করলেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

এই পর্ব আমাদের শেখায় — সত্যিকারের ধর্ম বা জ্ঞান বাহ্যিক নয়, তা অন্তরে। আত্মাকে চেনাই ব্রহ্মার উপলব্ধির প্রথম ধাপ।

পর্ব ৩: মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ — দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের যোগমার্গ

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের তৃতীয় পর্বে বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য মন ও ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। উপনিষদে বলা হয়েছে — “যে মনকে বশে আনতে পারে, সে জগৎকে জয় করতে পারে।”

মানুষের মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা বাইরের জগতে আকৃষ্ট। এই অনিয়ন্ত্রিত মনই মানুষকে দুঃখ, ভয় ও অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই উপনিষদ শেখায় — মনকে ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মচিন্তায় নিবদ্ধ রাখতে হবে।

যোগের ভূমিকা

এই অংশে যোগ (Yoga) ও প্রণায়াম (Pranayama)-এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে, “প্রাণের প্রবাহকে স্থির করাই যোগের মূল।” অর্থাৎ, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিন্তার বেগও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, মননিবেশ (concentration) ও ধ্যান (meditation) মানুষের চিন্তা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রাচীনতম থেরাপি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের “mindfulness” বা সচেতন উপস্থিতি ধারণার সঙ্গে উপনিষদের এই ভাবনা গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রায়োগিক উপদেশ

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান করলে মন শান্ত হয় ও একাগ্রতা বাড়ে।

- ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ মানে তাদের দমন নয়, বরং সঠিক পথে পরিচালনা করা।

- অতিরিক্ত ভোগবিলাস বা আসক্তি মনকে অস্থির করে — তাই উপনিষদে সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আধ্যাত্মিক রূপান্তর

যখন মন ইন্দ্রিয়ের দাস না থেকে আত্মার সেবক হয়ে ওঠে, তখনই মানুষ ব্রহ্মচেতনার স্পর্শ পায়। এই অবস্থাকে উপনিষদে বলা হয়েছে — “মনোনিগ্রহ”, অর্থাৎ মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও জাগ্রত।

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের এই শিক্ষা বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক। আজকের দ্রুতগতির জীবনে মনোসংযমই শান্তি ও ভারসাম্যের চাবিকাঠি।

পর্ব ৪: ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ — দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের মূল তত্ত্ব

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের চতুর্থ পর্বে মূল আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্মজ্ঞান — অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যবোধ। উপনিষদে বলা হয়েছে, “যে জানে, ‘আমি ব্রহ্ম’, সে আর মায়ার জালে আবদ্ধ থাকে না।”

ব্রহ্মজ্ঞান কী?

ব্রহ্মজ্ঞান মানে কোনো বাহ্যিক জ্ঞান নয়, বরং অন্তর্দৃষ্টি। এটি এমন এক উপলব্ধি, যেখানে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বকে পরম সত্যের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে।

উপনিষদে বলা হয়েছে — “যে ব্রহ্মকে জানে, সে সমস্ত কিছু জানে।” এই জ্ঞানই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে।

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের তিন ধাপ

- শ্রবণ (Śravaṇa): গুরু বা শাস্ত্র থেকে জ্ঞানের উপদেশ শোনা।

- মনন (Manana): শোনা বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করা ও যুক্তির মাধ্যমে সত্য যাচাই করা।

- নিদিধ্যাসন (Nididhyāsana): সেই জ্ঞানকে ধ্যানের মাধ্যমে অন্তরে স্থায়ী করা।

মনস্তত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, আত্মজ্ঞান মানে স্ব-চেতনার পূর্ণতা। আধুনিক মনোসমীক্ষণ (psychoanalysis) বলে যে, যখন মানুষ নিজের অবচেতন মনকে জানে, তখন তার আচরণে ভারসাম্য আসে। উপনিষদও একই কথা বলে — “নিজেকে জানো, তাহলেই সব জানা হবে।”

মুক্তির ধারণা (Moksha)

উপনিষদ অনুযায়ী, মুক্তি কোনো পরলোকে লাভ হয় না — এটি এক অন্তর্গত অবস্থা, যেখানে মানুষ জড়-মন-বুদ্ধি-পৃথিবীর আসক্তি থেকে মুক্ত।

মুক্ত আত্মা আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ থাকে না। উপনিষদে এই মুক্ত অবস্থাকে বলা হয়েছে “জীবন্মুক্তি” — জীবিত অবস্থায় মুক্তি।

প্রাসঙ্গিকতা আজকের যুগে

আজকের ব্যস্ত ও বিভ্রান্ত সমাজে মানুষ বাহ্যিক সফলতার পেছনে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু অন্তর শান্তির অভাব দিন দিন বাড়ছে। দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদ শেখায় — সত্য শান্তি আসে অন্তরজ্ঞান থেকে, বাইরের অর্জন থেকে নয়।

উপসংহার

এই পর্বের সারকথা — ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র পথ। ধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ ও সংযমের মাধ্যমে সেই পথ সবার জন্য উন্মুক্ত।

“যে নিজেকে চেনে, সে ঈশ্বরকে চিনে — আর ঈশ্বরকে চেনে, সে আর কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করে না।”

পর্ব ৫: ব্রহ্মজ্ঞান ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান — আত্মসচেতনতার সেতুবন্ধন

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদের পঞ্চম পর্বে ব্রহ্মজ্ঞানকে কেবল আধ্যাত্মিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আত্মসচেতনতা বা Self-awareness কে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মসচেতনতা

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আত্মসচেতনতা মানে নিজের চিন্তা, অনুভূতি, এবং ক্রিয়ার প্রতি সচেতন থাকা। উপনিষদে এটি বলা হয়েছে “স্ব-পরিচয়” — অর্থাৎ কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, আমার চেতনার উৎস কী — এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাওয়া।

ব্রহ্মজ্ঞান এই আত্মসচেতনতার সর্বোচ্চ রূপ। এখানে আত্মা ও বিশ্বচেতনার মধ্যে পার্থক্য বিলীন হয়। তখন মানুষ উপলব্ধি করে — “আমি আলাদা নই, আমি সর্বত্র বিদ্যমান চেতনার অংশ।”

মনোবিজ্ঞানের আলোকে আত্মজ্ঞান

ফ্রয়েড (Freud) মানুষের মনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন — চেতন (Conscious), অবচেতন (Subconscious) ও অচেতন (Unconscious)। উপনিষদ এই ধারণাকে হাজার বছর আগেই আত্মা ও মায়ার দ্বৈততায় প্রকাশ করেছিল।

উপনিষদ বলে — মন যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ার আসক্তিতে থাকে, ততক্ষণ সত্য চেতনা উপলব্ধ হয় না। মন যদি শান্ত হয়, তবে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়।

কার্ল ইয়ুং (Carl Jung) ও ব্রহ্মচেতনা

ইয়ুং তাঁর তত্ত্বে “Collective Unconscious” বা সম্মিলিত অবচেতন মন-এর কথা বলেছেন। এটি সেই স্তর যেখানে মানুষের চেতনা মহাজাগতিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদও ঠিক এই কথাই বলে — “আত্মা সর্বত্র, আত্মা এক, আত্মাই পরম।”

অর্থাৎ, উপনিষদ ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান উভয়ই একেই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে — মানুষ একা নয়, সে এক মহাচেতনার অংশ।

আত্মজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্য

ব্রহ্মজ্ঞান শুধু ধর্মীয় বা দার্শনিক নয় — এটি মানসিক স্বাস্থ্যেরও মূল। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, সে হতাশা, উদ্বেগ বা হিংসার মতো মানসিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকে।

উপনিষদে বলা হয়েছে — “যে জানে আমি ব্রহ্ম, তার আর ভয় থাকে না।” আজকের ভাষায়, এটি মানসিক স্থিতি ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

ধ্যান ও মনোসংযম

উপনিষদে ধ্যানকে বলা হয়েছে “মনকে ব্রহ্মে স্থির করা”। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে — ধ্যান মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে ভারসাম্যপূর্ণ করে, উদ্বেগ কমায় এবং মনোযোগ বাড়ায়।

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদে এই ধ্যানকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় বলা হয়েছে। ধ্যান মানে চিন্তাকে দমন নয়, বরং তা বুঝে মুক্ত করা।

আধুনিক যুগে প্রয়োগ

আজকের দ্রুতগতির জীবনে মানুষ বাহ্যিক সাফল্যের দৌড়ে মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলছে। ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মচেতনা আজ শুধু আধ্যাত্মিক প্রয়োজন নয়, এটি এক মানসিক চিকিৎসা।

যখন আমরা আত্মজ্ঞান অর্জন করি, তখন অহংকার, ভয়, হিংসা, ও তুলনার বোধ বিলীন হয় — এবং সেখানেই শুরু হয় প্রকৃত সুখের যাত্রা।

উপসংহার

দাধাগ ব্রহ্মাণ উপনিষদ ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান উভয়ই বলে — আত্মজ্ঞানই সব সমস্যার সমাধান। যখন মানুষ নিজের ভেতরের আলো চিনে ফেলে, তখন আর বাহিরের অন্ধকার তাকে ছুঁতে পারে না।

“যে আত্মাকে জানে, সে বিশ্বকে জানে — আর যে বিশ্বকে জানে, সে আত্মাকে খুঁজে পায়।”

৬. দধীচি ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞান – এক চেতনার সীমানা পেরিয়ে

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদে “দধীচি” নামটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় ত্যাগ, জ্ঞান, ও আত্মদানের।

ঋষি দধীচি নিজের দেহ ভস্ম করে দিয়েছিলেন দেবতাদের জন্য, যেন ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র তৈরি হয়।

এই কাহিনি কেবল পৌরাণিক নয় – এটি আত্মজ্ঞান ও আত্মত্যাগের গভীরতম প্রতীক।

যখন ব্যক্তি “আমি” নামের অহংকারকে বিসর্জন দেয়, তখনই জন্ম নেয় সেই বজ্রশক্তি –

যা অজ্ঞান, ভয়, ও দুঃখের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত অস্ত্র।

দধীচির ত্যাগের মনস্তত্ত্ব

মনস্তাত্ত্বিকভাবে, দধীচির ত্যাগ বোঝায় “অহং বিলোপ” বা “ego dissolution”।

এটি ঘটে যখন মানুষ নিজের অস্তিত্বকে বৃহত্তর চেতনার অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে।

এই পর্যায়ে ভয়, লোভ, প্রতিযোগিতা—সবই বিলীন হয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় এক গভীর শান্তি ও নির্ভয়তা।

আধুনিক সাইকোলজিতে এটিকে বলে “transpersonal awareness” –

যেখানে ব্যক্তি তার চেতনার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সর্বজীবের সাথে একাত্ম হয়।

দধাগ উপনিষদের শিক্ষার সারাংশ

দধাগ উপনিষদ মূলত তিনটি দিকের ওপর জোর দেয়—

১. আত্মা এক ও অবিনশ্বর।

২. দেহ, ইন্দ্রিয়, মন – সবই সাময়িক যন্ত্র।

৩. সত্য জ্ঞান কেবল অভ্যন্তরীণ ধ্যানে অর্জনযোগ্য।

এই উপনিষদ শেখায়, যে ব্যক্তি নিজের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মরূপকে চিনতে পারে,

তার জীবনে আর কোনো ভয়, লোভ, বা অজ্ঞান থাকে না।

সে মুক্ত, প্রফুল্ল, ও এক চিরশান্ত চেতনায় অবস্থিত।

মনন, ধ্যান ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ

আধুনিক জীবনে দধাগ উপনিষদের শিক্ষা প্রাসঙ্গিক কারণ –

আজকের মানসিক চাপ, অহং, প্রতিযোগিতা, ও ভোগবাদী মানসিকতা

মানুষকে ক্রমশ অস্থির করে তুলছে।

দধাগ উপনিষদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় –

আত্মা অমর, চেতনা এক, আর সুখের উৎস আমাদের ভেতরেই।

ধ্যান, আত্মনিরীক্ষণ, ও সচেতন জীবনযাপন

এই উপনিষদের জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেয়।

যখন কেউ নিজের ভেতর শান্তি স্থাপন করতে পারে,

তখন বাইরের বিশৃঙ্খলাও তাকে নাড়াতে পারে না।

আধুনিক যুবসমাজের জন্য বার্তা

আজকের তরুণ প্রজন্ম যদি দধাগ উপনিষদের শিক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে,

তবে তারা নিজেদের মানসিক অশান্তি, আত্মসন্দেহ, ও ভয় থেকে মুক্তি পেতে পারে।

“তুমি ব্রহ্ম”—এই উপলব্ধিই হতে পারে তাদের আত্মবিশ্বাসের মূল।

তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি উদ্যোগ তখন হবে সচেতন, নৈতিক, ও জ্ঞাননির্ভর।

যেমন দধীচি নিজের অস্থি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন সম্ভাবনা,

তেমনি আধুনিক মানুষও নিজের ভেতরের অহং বিলোপ করে

এক নতুন যুগের জ্ঞানের পথ খুলে দিতে পারে।

উপসংহার

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ আমাদের শেখায় – জ্ঞান মানে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি নয়,

বরং চেতনার উন্মোচন।

যে ব্যক্তি আত্মাকে জানে, সে ব্রহ্মকে জানে;

যে ব্রহ্মকে জানে, সে আর মৃত্যুকে ভয় পায় না।

এই উপনিষদ তাই একাধারে দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ও নৈতিক আলোকবর্তিকা।

অর্থাৎ, দধাগ উপনিষদ হলো এক চিরন্তন আহ্বান—

“তোমার ভেতরেই আছে ব্রহ্ম, তাকে চিনো, তাকে জাগাও।”

৭. আত্মা, মন ও ব্রহ্ম – চেতনার অভেদ সম্পর্ক

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদে আত্মা, মন ও ব্রহ্মের সম্পর্ক এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

যে মনে হয় এগুলো তিনটি নয়, বরং এক চেতনার তিনটি রূপ।

আত্মা হলো অভ্যন্তরীণ সত্তা, মন হলো তার কার্যরূপ,

আর ব্রহ্ম হলো সেই চেতনার অসীম বিস্তার।

যেমন তরঙ্গ, সাগর ও জল—তাদের মধ্যে আলাদা করে সীমা টানা যায় না,

তেমনি আত্মা, মন ও ব্রহ্মও অবিচ্ছেদ্য এক অনন্ত সত্য।

আত্মা: সত্তার মূল উৎস

আত্মা (Ātman) দধাগ উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে সর্বজীবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মচেতনায়।

এটি জন্ম, মৃত্যু, সুখ বা দুঃখের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

আত্মাকে বলা হয়েছে—

“যো হি পশ্যতি সর্বত্র আত্মানং ব্রহ্মরূপম্”—

অর্থাৎ যে সর্বত্র আত্মার মধ্যেই ব্রহ্মকে দেখে,

সে কখনো বিভাজনের অন্ধকারে পতিত হয় না।

মন: আত্মার প্রতিফলন

মন হলো আত্মার তরঙ্গ, তার প্রতিচ্ছবি।

যখন মন অশান্ত থাকে, আত্মার আলো ম্লান হয়ে যায়।

আর যখন মন স্থির, ধ্যানমগ্ন ও নির্মল হয়,

তখন আত্মার জ্যোতি স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় চেতনায়।

এই কারণেই উপনিষদে বলা হয়েছে—

“মনই মুক্তির কারণ, মনই বন্ধনের কারণ।”

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একে বলা যায় “Conscious and Subconscious Mind”।

যেখানে আত্মা হলো চেতনার মূল বা Source Consciousness,

আর মন হলো তার মানসিক রূপ বা প্রতিফলন।

ব্রহ্ম: চেতনার অসীম বিস্তার

ব্রহ্ম হলো সেই অনন্ত, সর্বব্যাপী সত্য যা সব কিছুর উৎস।

যা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু যাহার দ্বারা চিন্তা সম্ভব।

দধাগ উপনিষদ বলে—

“ন তত্র সূর্যো ভবতি, ন চন্দ্রতারকং, তম্ এভ ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং।”

অর্থাৎ সূর্য, চাঁদ, তারার আলো সেখানে পৌঁছাতে পারে না;

সেই ব্রহ্মই নিজ আলোয় সমস্তকে আলোকিত করে।

মনস্তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা

মনস্তাত্ত্বিকভাবে এই তিনটি (আত্মা, মন, ব্রহ্ম) আমাদের চেতনার তিন স্তর নির্দেশ করে:

১️⃣ মন — সচেতন ও অবচেতন চিন্তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা।

২️⃣ আত্মা — সেই গভীর অন্তরসত্তা, যা সমস্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

৩️⃣ ব্রহ্ম — সেই পরম চেতনা, যা ব্যক্তিসত্তার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই সম্পর্ক বোঝার মাধ্যমে মানুষ নিজের ভেতরের সত্য উপলব্ধি করতে শেখে।

যখন মন শান্ত, আত্মা জাগ্রত, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব হয়।

এটাই দধাগ উপনিষদের মূল সাধনা।

ধ্যান ও আত্মবোধের প্রয়োগ

ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ মনকে স্থির করে আত্মার দিকে মনোযোগ দেয়।

যখন মন আত্মায় বিলীন হয়, তখন আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়।

এভাবে ব্যক্তি ক্রমে আত্মজ্ঞান অর্জন করে।

এই জ্ঞানই মুক্তি—এটাই “ব্রহ্মবিত্ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

অর্থাৎ “যে ব্রহ্মকে জানে, সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়।”

আধুনিক মানসিক ভারসাম্যের দৃষ্টিতে

আজকের ব্যস্ত জীবনে মানুষের মন সর্বদা বিচলিত,

সোশ্যাল মিডিয়া, প্রতিযোগিতা, এবং ভোগবাদের প্রভাবে

মন হারিয়ে ফেলেছে তার অন্তর্মুখী দৃষ্টি।

দধাগ উপনিষদ আমাদের শেখায়—

মনকে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং বোঝা দরকার।

যে বোঝে মন কেবল আত্মার প্রতিবিম্ব,

সে তার মধ্যে শান্তি ও পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়।

উপসংহার

আত্মা, মন ও ব্রহ্ম এক অপরিহার্য ত্রিত্ব।

মন হলো পথ, আত্মা হলো যাত্রী, আর ব্রহ্ম হলো গন্তব্য।

যখন এই তিন এক সুরে মিশে যায়, তখনই ঘটে মুক্তি—

যাকে বলে “অদ্বৈত অভিজ্ঞতা।”

এই উপলব্ধিই মানুষকে সত্য, প্রেম, ও শান্তির পথে পরিচালিত করে।

সুতরাং, দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ আমাদের শেখায়—

“মনকে জয় নয়, বোঝো; আত্মাকে অনুভব করো;

আর ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাও।”

৮. ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ – মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে যে মুক্তি কোনো ভৌত অবস্থা নয়—এটি এক **মানসিক ও চেতনতাত্ত্বিক উপলব্ধি**,

যেখানে ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধ সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে পরম চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান: জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ

‘ব্রহ্মজ্ঞান’ শব্দটি বোঝায় সেই জ্ঞান যা জ্ঞানীকে তার নিজ সত্তা ও বিশ্বচেতনার ঐক্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

দধাগ উপনিষদ বলে—

“যঃ ব্রহ্ম বিদ্যাত্, তস্য ন কিঞ্চিত্ অজ্ঞাতম্।”

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মকে জানে, তার কাছে কিছুই অজানা থাকে না।

এই জ্ঞান অর্জনের মানে হলো – ‘আমি’ ও ‘ব্রহ্ম’ আলাদা নয়, বরং একই চেতনার রূপ।

যেমন মেঘ সরে গেলে সূর্যের আলো প্রকাশিত হয়,

তেমনি অজ্ঞানের পর্দা সরে গেলে আত্মা নিজের ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞান

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে, এই ব্রহ্মজ্ঞানকে বলা যায় **Self-Realization** বা **Higher Consciousness**।

এটি এমন এক চেতনার স্তর যেখানে ইগো বা অহংবোধ বিলীন হয়ে যায়।

মানুষ তখন আর নিজের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না—

সে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

Carl Jung একে বলেছিলেন “Individuation Process”,

যেখানে মানুষ নিজের অচেতন ও সচেতন সত্তার সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্ণতা অর্জন করে।

দধাগ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানও সেই মানসিক পূর্ণতারই অন্য রূপ।

মোক্ষ: মন ও চেতনার মুক্তি

‘মোক্ষ’ (Moksha) মানে কেবল মৃত্যুর পর মুক্তি নয়;

এটি জীবিত অবস্থায়ই অর্জন করা সম্ভব—যাকে বলে “জীবন্মুক্তি”।

উপনিষদ বলে—

“ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মকে জানে, সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যায়।

মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী, মোক্ষ মানে মানসিক আসক্তি, ভয়, অহং, ক্রোধ, ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি।

যখন মন স্থির হয়, তখন মানুষ স্বতঃসিদ্ধ শান্তি অনুভব করে—

যা কোনো বাহ্যিক সুখ নয়, বরং অন্তরসত্তার শান্তি।

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের উপায়

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের জন্য তিনটি স্তর বলা হয়েছে—

১️⃣ শ্রবণ – গুরু বা শাস্ত্র থেকে ব্রহ্মের জ্ঞান শ্রবণ করা।

২️⃣ মনন – সেই জ্ঞান নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা।

৩️⃣ নিদিধ্যাসন – ধ্যান ও আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

এই তিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজের মনের পর্দা সরিয়ে চেতনার মূল উৎসে পৌঁছে যায়।

মন তখন শান্ত হয়, অহং বিলীন হয়, আর আত্মা ব্রহ্মে মিলিত হয়।

আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের সমাজে ব্রহ্মজ্ঞান মানে কোনো কঠিন তপস্যা নয়—

বরং এক ধরনের **মননশীল সচেতনতা (Mindful Awareness)**।

যখন কেউ প্রতিটি মুহূর্তে সচেতনভাবে বাঁচে, বিচারহীনভাবে নিজের চিন্তা ও আবেগকে পর্যবেক্ষণ করে,

তখনই সে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচেতনার সংস্পর্শে আসে।

এটাই আধুনিক মোক্ষ—মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি।

মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের স্তর

ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের পথে মানুষকে কিছু মনস্তাত্ত্বিক স্তর পার করতে হয়—

১️⃣ অজ্ঞতা – “আমি শরীর”, “আমি মন” – এই বিভ্রমে থাকা।

২️⃣ অনুসন্ধান – সত্যের খোঁজ শুরু করা।

৩️⃣ বোধ – বুঝতে পারা যে আত্মা অবিনশ্বর।

৪️⃣ অভিজ্ঞতা – ধ্যানে বা আত্মচিন্তনে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করা।

৫️⃣ অভেদাবস্থা – আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্ম উপলব্ধি।

এই ক্রমেই অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, আর দ্বৈততা থেকে একত্বের দিকে যাত্রা ঘটে।

ধ্যান ও আত্ম-সচেতনতার ভূমিকা

দধাগ উপনিষদ বলে, “যে নিজ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে দেখে, তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়।”

ধ্যানই সেই উপায়, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের অন্তর জগতে প্রবেশ করে।

যখন মন স্থির হয় ও চিন্তা থেমে যায়, তখন আত্মা নিজের আসল আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

সেই মুহূর্তেই ঘটে মোক্ষ—মন ও আত্মার সম্পূর্ণ ঐক্য।

উপসংহার

ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ কোনো ধর্মীয় কল্পনা নয়—

এটি মানবচেতনার সর্বোচ্চ বিকাশের এক অবস্থা।

যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের আত্মাকে চেনে, সে ব্রহ্মকে চেনে;

আর যে ব্রহ্মকে চেনে, সে চিরশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং, দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ আমাদের শেখায়—

“জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞান দূর করো,

মনকে আত্মার দর্পণ করো,

আর নিজের মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করো।”

৯. নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ কেবল এক দার্শনিক গ্রন্থ নয়, এটি মানবমন ও আত্মার গভীরতম স্তরের বিশ্লেষণ।

এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা আজও আধুনিক মনোবিজ্ঞান, নৈতিকতা এবং আত্মবিকাশের পথে অমূল্য নির্দেশনা প্রদান করে।

এই অংশে আমরা উপনিষদের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সারাংশ বিশ্লেষণ করব, এবং দেখব কীভাবে এগুলি আধুনিক জীবনে প্রয়োগযোগ্য।

নৈতিক শিক্ষা: আত্মসচেতনতা থেকেই নীতি জন্মায়

দধাগ উপনিষদ বলে—“যে আত্মাকে জানে, সে অন্যকে কখনও আঘাত করে না।”

এখানেই নিহিত নীতির মূল কথা।

যখন মানুষ নিজের আত্মাকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে বোঝে—সব প্রাণেই সেই একই চেতনা প্রবাহিত।

তখন আর হিংসা, লোভ, প্রতারণা, বা অন্যায় করার প্রবণতা থাকে না।

এই আত্মসচেতনতা থেকেই জন্ম নেয় করুণা, সততা, ও সহানুভূতি—যা নীতির আসল রূপ।

অর্থাৎ, ধর্ম বা নীতি কোনো বাহ্যিক বিধান নয়, বরং আত্মজ্ঞান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত এক অভ্যন্তরীণ অনুভূতি।

মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা: মন নিয়ন্ত্রণই মুক্তির চাবিকাঠি

উপনিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো—মনই মানুষের বন্ধু, মনই তার শত্রু।

যদি মনকে জ্ঞান ও ধ্যানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে সে মুক্তির সিঁড়ি;

আর যদি মনই অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ও রাগের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সে দুঃখের কারণ।

এই ধারণা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)-র সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিল রাখে।

যেভাবে CBT বলে যে চিন্তাই আবেগ ও আচরণ নির্ধারণ করে,

তেমনই উপনিষদও বলে—চিন্তার বিশুদ্ধতা মানেই জীবনের শান্তি।

অহংবোধের বিলোপ – আত্মার মুক্তি

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ‘অহং’ বা Ego হলো এক প্রকার মানসিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা,

যা ব্যক্তি ও বাস্তবতার মধ্যে বিভাজন তৈরি করে।

দধাগ উপনিষদ শেখায়—যতক্ষণ অহং আছে, ততক্ষণ দুঃখ আছে।

ধ্যান ও আত্মজ্ঞান অহংকে ভেঙে দেয়, মানুষ তখন উপলব্ধি করে—“আমি” আর “অন্য” বলে কিছু নেই।

এই অবস্থায় মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে যায়,

যাকে মনোবিজ্ঞানে বলা যায় **“Transpersonal State”** বা ব্যক্তিগত চেতনার ঊর্ধ্বে ওঠা অবস্থা।

নৈতিকতার মনস্তত্ত্ব – Why Goodness Feels Good

যখন কেউ সততা, সহানুভূতি বা করুণার পথে চলে,

তখন তার মস্তিষ্কে “Serotonin” ও “Oxytocin” হরমোন নিঃসৃত হয়,

যা সুখ ও শান্তির অনুভূতি দেয়।

অর্থাৎ, ভালো কাজ করা শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়—এটি এক মানসিক সুস্থতার পথ।

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ এই মানসিক সত্যটাই বহু আগে বলেছিল—

“যে অন্যের মঙ্গল চায়, সে নিজের মঙ্গল লাভ করে।”

এটাই Universal Law of Karma – যা মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতার যোগসূত্রকে স্পষ্ট করে।

ধ্যান ও আত্ম-পর্যবেক্ষণ: মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ

উপনিষদ ধ্যানকে কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক প্রকার আত্ম-চিকিৎসা (Self-Therapy) হিসেবে তুলে ধরে।

যখন কেউ প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় ধ্যানে বসে নিজের চিন্তা ও আবেগ পর্যবেক্ষণ করে,

তখন মনের অস্থিরতা ধীরে ধীরে কমে যায়,

মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, এবং মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে।

এই প্রক্রিয়া আজকের দিনে Mindfulness নামে জনপ্রিয় হয়েছে।

কিন্তু দধাগ উপনিষদ বহু সহস্র বছর আগেই বলেছিল—

“যে মনকে জানে, সে দুঃখকে জয় করে।”

আধুনিক জীবনে দধাগ উপনিষদের প্রয়োগ

১️⃣ **কর্মক্ষেত্রে** – মন স্থির রেখে, অহংমুক্ত ভাবে কাজ করা উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা বাড়ায়।

২️⃣ **সম্পর্কে** – আত্মসচেতনতা বাড়লে হিংসা, রাগ, ও ভুল বোঝাবুঝি কমে যায়।

৩️⃣ **শিক্ষায়** – ধ্যান ও মনোযোগ চর্চা ছাত্রদের মানসিক শান্তি ও একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

৪️⃣ **সমাজে** – আত্মজ্ঞানী মানুষ সমাজে শান্তি, করুণা ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নৈতিক শিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান: এক অপরিহার্য সম্পর্ক

নৈতিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান আসলে একই মুদ্রার দুই পিঠ।

আত্মজ্ঞান ছাড়া সত্য নৈতিকতা সম্ভব নয়,

আর নৈতিকতা ছাড়া আত্মজ্ঞানও স্থায়ী হয় না।

দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ আমাদের শেখায়—

“সত্যে স্থিত হও, করুণায় বাঁচো, আর আত্মাকে জানো।”

এই তিন পথেই জীবনের পরিপূর্ণতা।

মনস্তাত্ত্বিক সারাংশ

🔹 মন হলো এক শক্তিশালী শক্তিক্ষেত্র—যা পরিশুদ্ধ হলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

🔹 ধ্যান ও আত্ম-পর্যবেক্ষণ মনোবিকার দূর করে।

🔹 অহংবোধ বিলোপ পেলে মানুষ সত্যিকার মুক্তি পায়।

🔹 করুণা, সহানুভূতি, ও ন্যায়বোধ আত্মজ্ঞান থেকে জন্মায়।

অর্থাৎ, দধাগ ব্রহ্মোপনিষদ শুধু মুক্তির তত্ত্ব নয়,

এটি মানবমনের পরিশুদ্ধি ও নৈতিক বিকাশের এক বাস্তব পথনির্দেশ।

উপসংহার

নৈতিকতা, আত্মজ্ঞান, ও মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য—এই তিন স্তম্ভের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে দধাগ ব্রহ্মোপনিষদের দর্শন।

এটি শেখায়—মানুষের ভেতরের আলোই তার প্রকৃত ধর্ম,

যে আলোতে অন্ধকার অজ্ঞানের নাশ ঘটে,

আর আত্মা চিরশান্তির সাগরে বিলীন হয়।

শেষে বলা যায়—

“যে নিজেকে জানে, সে বিশ্বকে জানে;

যে বিশ্বকে জানে, সে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।”

এটাই দধাগ ব্রহ্মোপনিষদের চিরন্তন বার্তা।

উপসংহারঃ দধীগ ব্রাহ্মণ উপনিষদের শিক্ষার সারসংক্ষেপ

দধীগ ব্রাহ্মণ উপনিষদ আমাদের এক চিরন্তন পথ দেখায় — কিভাবে বাহ্যিক আচার, যজ্ঞ, ও সামাজিক ধর্ম থেকে অন্তর্জাগতিক আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচেতনায় প্রবেশ করা যায়। এই উপনিষদে বলা হয়েছে, “ব্রহ্মই সর্বস্ব, তাতেই সব লীন।”

এখানে দধীগ ঋষি যেমন দেবতাদের বর্ম প্রদান করেছিলেন, তেমনি মানবজাতিকেও তিনি জ্ঞানরূপী বর্ম দিয়েছেন — আত্মার সুরক্ষার জন্য, মনের শুদ্ধির জন্য, ও মোক্ষের উপলব্ধির জন্য।

আজকের যুগে, যখন মানুষ বাহ্যিক সাফল্যের মোহে আত্মার শান্তি হারাচ্ছে, তখন দধীগ উপনিষদের শিক্ষাগুলো এক অমূল্য আলো — যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়,

“সত্যিকারের শক্তি আসে আত্মজ্ঞান থেকে, বাহ্যিক প্রাপ্তি থেকে নয়।”

মনোবিজ্ঞানীভাবে, এটি আমাদের অন্তর্জাগতিক স্বাধীনতার পাঠ দেয়। যে ব্যক্তি নিজেকে জানে, সে কখনও অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে আত্মাকে উপলব্ধি করেছে, তার জীবনে ভয়, ক্রোধ, ও দুঃখের স্থান থাকে না।

সুতরাং, দধীগ ব্রাহ্মণ উপনিষদ শুধু এক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ নয়; এটি ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক মনোবৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দিশারি।

https://shorturl.fm/U9aUA

https://shorturl.fm/hSyNO

https://shorturl.fm/GqYOz

https://shorturl.fm/k953r

https://shorturl.fm/otQeJ

https://shorturl.fm/HBFo3

https://shorturl.fm/2AGEx

https://shorturl.fm/cVEVZ

https://shorturl.fm/IEw0p

https://shorturl.fm/aQ1Zd

https://shorturl.fm/I3LZ9

https://shorturl.fm/yYwlU

https://shorturl.fm/Up8kI

https://shorturl.fm/7Azrn

https://shorturl.fm/BnFAM

https://shorturl.fm/NzFg2

https://shorturl.fm/xaLvX

https://shorturl.fm/Ve31n