আনন্দ উপনিষদ — Part-by-Part রचना (বাংলা, no CSS)

নোট: কোনো CSS নেই — শুধু semantic HTML। প্রতিটি Part স্বাধীনভাবে কপি-পেস্ট করার সুবিধার জন্য আলাদা করা হয়েছে।

Part 1 — ভূমিকা: আনন্দের উদ্দেশ্য ও উপনিষদের স্থান

“আনন্দ উপনিষদ” নামে কল্পনা করা এই গ্রন্থটি মূলত আনন্দের স্বরূপ, আনন্দের উৎস এবং তার জীবনে প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। এখানে আনন্দকে কোনো ক্ষণিক অনুভূতি হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে চিরস্থায়ী চৈতন্য বা আত্মার অভিব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপনিষদের লক্ষ্য শুধুই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয় — এটি পাঠককে প্র্যাকটিক্যাল উপায় দেখায় কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। আদি-ঋষিরা বলতেন—‘আনন্দ সেই শক্তি যা জীবনকে অর্থ যোগায়’ — এবং এই গ্রন্থ সেই কথাকেই আধুনিক ভাষায় পুনরায় জীবন্ত করে তোলে।

Part 2 — আনন্দ কি: প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

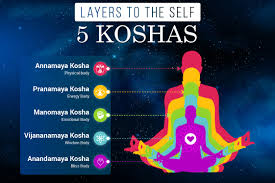

আনন্দের কয়েকটি স্তর আছে: প্রাথমিক সুখ (সুখী অনুভূতি), ভোগ-আনন্দ (বহিরাগত উৎস), গভীর শান্তি-আনন্দ (অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতা) এবং পরম আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ)। উপনিষদে বলা হয়—বহিরাগত ভোগ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি অন্তরিক অনুধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধিতে পাওয়া আনন্দ স্থায়ী। এই স্তরগুলোকে চিনে নিতে পারলে আমরা জানব কখন আমরা ভোগের তলে আটকে যাচ্ছি এবং কখন সত্যিকারের আনন্দের পথে এগোচ্ছি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরা transient pleasure, hedonic well-being ও eudaimonic well-being নামে পরিচিত।

Part 3 — আনন্দ ও আত্মা: অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

উপনিষদে আত্মার (ātman) সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে—আত্মার উপস্থিতিতেই প্রকৃত আনন্দ বিকাশ পায়। আত্মা যে নিরপেক্ষ সাক্ষী, তারই অনুভব যখন জীবনে যথার্থ শীতলতা এনে দেয়। আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং ধ্যানের মাধ্যমে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে আনন্দ বাহ্যিক বস্তু থেকে আসে না; আনন্দ হল চেতনাবোধের নিজস্ব সঞ্চারের ফল। তাই আত্ম-চেতনা বাড়ানো মানে আনন্দের টেকসই উৎস খোঁজা।

Part 4 — মায়া এবং আনন্দ: বিভ্রান্তির উৎস

উপনিষদে মায়াকে (maya) ব্যাবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—যা লোককে ভোগ ও বস্তুভোগের মায়ায় আটকে রাখে। মায়া আনন্দকে জাল স্থানীয় রাখে; এটি ভিন্ন ভিন্নভাবে আকর্ষণ তৈরি করে তাই আমরা “আরও চাই”–এর ফাঁদে পড়ি। দার্শনিকভাবে, মায়া আমাদের চেতনায় বিভ্রম সৃষ্টি করে; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি craving এবং habituation। মুক্তি পেতে হলে মায়ার প্রকৃতি চিনতে হবে — অর্থাৎ কীভাবে বাহ্যিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা লক্ষ্য করতে হবে।

Part 5 — ধ্যান ও আনন্দ: অভ্যন্তরীণ অনুশীলন

ধ্যান আনন্দপ্রাপ্তির সরলতম ব্যবহারিক উপায়। উপনিষদে ধ্যানকে কেবল শান্তি নয়—এক ধরনের চেতনার রূপান্তর বলা হয়েছে। নিয়মিত ধ্যান মস্তিষ্কে স্থিতি তৈরি করে, আবেগ-প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে এবং আনন্দের ভিতরকার টেকসই স্তরকে উন্মুক্ত করে। এটি modern mindfulness-সায়েন্টিফিক পদ্ধতির সঙ্গেও মিলে যায় — নিয়মিত অনুশীলনে cortisol কমে, attention বাড়ে, এবং আত্ম-রিপোর্টেড contentment লম্বা স্থায়িত্ব পায়।

Part 6 — জীবনচর্চায় আনন্দ: রুটিন ও অভ্যাস

আনন্দ একটি দক্ষতা—এটি অনুশীলনের ফলে বাড়ে। উপনিষদে প্রস্তাবিত ছকগুলো সহজ: প্রতিদিন সকালে ধ্যান, কৃতজ্ঞতা লিষ্টিং, সেবার কাজ এবং রাতের রিফ্লেকশন। ছোটো অভ্যাসগুলি compound interest-এর মতো কাজ করে—সপ্তাহে ১০–১৫ মিনিটের অনুশীলন ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ আনন্দ বাড়ায়। Practical টিপ: ‘Rule of 2 minutes’ অনুসরণ করে ছোট অ্যাকশনগুলো শুরু করুন—১০ মিনিট ধ্যান, ২ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখা ইত্যাদি।

Part 7 — আনন্দ ও নৈতিকতা: আন্তঃসম্পর্ক

উপনিষদে নৈতিকতা (dharma) এবং আনন্দের সম্পর্ক স্পষ্ট—নিষ্ঠার সঙ্গে করা কাজই দীর্ঘমেয়াদে আনন্দ দেয়। অহিংসা, সততা ও উদারতা কেবল সমাজগত নিয়ম নয়; এগুলো চেতনা থেকে আনন্দ জাগ্রত করে। মনোবিজ্ঞানে দেখা গেছে, অন্যকে সাহায্য করলে oxytocin বাড়ে এবং ব্যক্তি more satisfied হয়—অর্থাৎ altruism ও inner joy-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

Part 8 — রাগ, দুঃখ ও আনন্দের পারস্পরিকতা

অনুভূতিগুলো দ্বৈত নয়—রাগ বা দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করবেন, সেটা উপনিষদে শেখানো হয়। অনুভূতি আসতে দাও, তাদের পর্যবেক্ষণ করো, এবং তাদের রূপান্তর করো—এটাই আধ্যাত্মিক দক্ষতা। মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহ যেমন cognitive reappraisal এখানে কাজে লাগে: অনুভূতির ব্যাখ্যা পাল্টালে অভিজ্ঞতা বদলে যায়।

Part 9 — আনন্দ ও সম্পর্ক: অন্যের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি

আনন্দ ব্যক্তিগত হলেও এই অনুভূতি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া গেলে তা বহুগুণ বাড়ে। উপনিষদে সম্পর্ককে সাধনাস্থান বলা হয়েছে—সচেতন সম্পর্ক মানে একে অপরের চেতনা সমর্থন করা। আধুনিক গবেষণাও দেখায়—strong social bonds are among the strongest predictors of sustained well-being। তাই সম্পর্কের যত্ন নেওয়াও আনন্দচর্চার অংশ।

Part 10 — আনন্দ আর কাজ: কর্মসুখ বা work-joy

উপনিষদে কাজকে কেবল আয়ের উৎস ভাবা হয়নি—কাজকে যথার্থভাবে করলে তা এক প্রকার সাধনা। Nishkama Karma—ফলভারতাহীন কর্ম—এখানে কীভাবে কাজকে আনন্দের উৎস বানায় তাও ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক প্রেক্ষিতে যখন কাজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তা একটি larger purpose-কে স্পর্শ করে, তখন কাজই আনন্দদায়ক হয় এবং burnout কমে।

Part 11 — আনন্দের মানসিক কাঠামো: মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আনন্দের neuroscience বোঝায়: dopamine pleasurable anticipation, serotonin contentment, oxytocin bonding ইত্যাদি। উপনিষদে যেটা বলা হয়েছে—অনন্দ মূলত চেতনার উৎফুল্লতা—তা আজকের বিজ্ঞানেও মিলছে: consistent practices reshape neural circuits toward resilience। অর্থাৎ practice-driven shifts মানসিকভাবে আনন্দী থাকতে সাহায্য করে।

Part 12 — আনন্দ ও অজ্ঞানতা (avidyā): মুক্তির চাবি

অজ্ঞানতা আনন্দের পথ আটকে দেয়—ভূল পরিচয়, অহমেন্সন ও অভক্তি আনন্দ ধ্বংস করে। উপনিষদে avidyā-র ভাঙনকে জীবনের মূল কাজ বলা হয়েছে। আত্ম-অনুসন্ধান, শিক্ষণ ও ধ্যান এই ভ্রান্তি ভেঙে প্রকৃত আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। সাহসিক পরামর্শ: নিজের assumptions challenge করো—এইটি growth-এর প্রথম ধাপ।

Part 13 — আনন্দ ও ধর্মীয় অনুশীলন: প্রতীক বনাম অভিজ্ঞতা

ধর্মীয় রীতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করলে তা শূন্য হয়; উপনিষদে বলা হয়েছে—প্রতীক যদি অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তখনই তা সত্যিকারের শক্তি দেয়। মন্ত্র, প্রার্থনা বা পূজাকর্ম—যদি এগুলো mindfulness ও devotion বাড়ায়, তাই আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করে; নয়তো কেবল প্যাটার্ন। Practical point: ritual কে practice হিসেবে দেখো, performance হিসেবে নয়।

Part 14 — আনন্দ ও শূন্যতা: শূন্যতা থেকে পূর্ণতা

উপনিষদে খালি মন বা শূন্যতা পূর্ণ আনন্দের মধ্যরাস্তায় বিবেচিত। শূন্যতা শব্দটা খারাপ নয়—এটি একটি receptive state যেখানে নতুন অনুধ্যানের আলো ঢুকতে পারে। Mindful emptiness allows deeper perception; এবং সেই perception-ই পরবর্তী আনন্দের বীজ। আধুনিক meditators এটাকে ‘beginner’s mind’ বলেও চেনেন।

Part 15 — আনন্দ ও শরীর: যোগ ও প্রানায়াম

দেহচর্চা আর শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম) আনন্দকে সরাসরি প্রভাবিত করে। উপনিষদে বলা হয়েছে—শরীর ও প্রান যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, মনও স্থির হয়। নিয়মিত সূর্যনমস্কার, হালকা যোগ এবং শ্বাস অনুশীলন মানসিক ভারসাম্য বাড়ায় এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের অনুমতি দেয়। Practical hack: সকালে ১০ মিনিট শ্বাস-মনন শুরু করো—ফল দ্রুত আসবে।

Part 16 — আনন্দ ও সৃজনশীলতা: কনজ্যাক্টিভ জ্যোতি

সৃজনশীল কাজ আনন্দের প্রবাহকে সক্রিয় করে—লিখা, গান, ছবি আঁকা বা কোনো হস্তশিল্প আনন্দের উৎস হতে পারে। উপনিষদে সৃজন শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে; যখন তুমি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারাও, তখন ‘flow’ অবস্থা সৃষ্টি হয়—এটাই গভীর আনন্দ। কাজেই প্রজেক্ট-ভিত্তিক সৃজনশীলতা রাখো।

Part 17 — আনন্দ বনাম সুখ: দীর্ঘমেয়াদি পার্থক্য

সুখ অনেক সময় circumstantial; আনন্দ আরেকটি গভীর ধার। উপনিষদ বলে—সুখ আসে বাহ্যিক অবস্থান থেকে, আনন্দ আসে আত্মার উত্স থেকে। দীর্ঘমেয়াদি মানে বোঝাতে গেলে, আনন্দ হলো sustainable well-being—এটি internal coherence-এ ভিত্তি করে; সুখ অনিবার্যভাবে পরিবর্তনশীল। লক্ষ্য হলো আনন্দ বৃদ্ধি করা, না শুধুই সুখের পেছনে ছুটে থাকা।

Part 18 — আনন্দের সামাজিক ও নৈতিক কার্যবাংলা

সমাজ-ভিত্তিক আনন্দ তখনই টেকসই যখন ব্যক্তিগত অনুশীলন ও সামাজিক ন্যায় মিলে। উপনিষদে বলা হয়েছে—সবার কল্যাণে কাজ করলে এক kollektive joy তৈরি হয়। সাংগঠনিক বা পরিবারিক পরিবেশে ন্যায্যতা, কৃতজ্ঞতা ও দয়া যদি থাকে, সেখানে সদস্যরা collective flourishing পাবেন—আর এটি একটি বড় ধরনের আনন্দ।

Part 19 — practical ৩০/৯০ দিনের আনন্দ অভ্যাস পরিকল্পনা

এখানে একটি সহজ প্ল্যান দেয়া হলো—৩০ দিনের জন্য: প্রতিদিন ১০ মিনিট ধ্যান, ৫ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখালেখি, এবং সপ্তাহে একবার সেবা; ৯০ দিনের জন্য: ধীরে ধীরে ধ্যান বাড়িয়ে ২০-৩০ মিনিট, সাপ্তাহিক reflective journaling ও মাসিক progress review। Metric রাখো: days practiced, mood-score, and acts of kindness per week। consistency wins—নিয়মিত ছোট কাজ বড় পরিবর্তন আনবে।

Part 20 — উপসংহার: আনন্দ উপনিষদের চূড়ান্ত বার্তা

আনন্দ উপনিষদের শেষ কথা সহজ: “অন্বেষণ করো, অভিজ্ঞ করো, এবং ভাগ করে নাও।” আনন্দ কোনো আত্মকেন্দ্রিক বস্তু নয়; এটি চেতনার স্বচ্ছতা, নৈতিক জীবন এবং নিয়মিত অনুশীলনের ফল। যখন তুমি নিজের মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ প্রতিষ্ঠা করবে, তখন সেটি বাইরের জগৎকেও আলোকিত করবে। এই উপনিষদ আমাদের শেখায়—আনন্দ কেবল অনুভব নয়; এটি একটি জীবনদর্শন। শুরু করো আজই—এক মিনিট ধ্যান, একটি কৃতজ্ঞতা, এবং একটি সদাচরণ। ধীরে ধীরে তুমি দেখবে, জীবন বদলে যাচ্ছে: মন শীতল, সম্পর্ক মধুর, এবং প্রতিটি কাজ হয়ে উঠছে এক ধরণের পূর্ণতায় ভরপুর অভিজ্ঞতা।

from pathlib import Path

import zipfile

html_content = r”””

আনন্দ উপনিষদ — Part-by-Part রচনা (বাংলা, no CSS)

নোট: কোনো CSS নেই — শুধু semantic HTML। প্রতিটি Part স্বাধীনভাবে কপি-পেস্ট করার সুবিধার জন্য আলাদা করা হয়েছে।

Part 1 — ভূমিকা: আনন্দের উদ্দেশ্য ও উপনিষদের স্থান

“আনন্দ উপনিষদ” নামে কল্পনা করা এই গ্রন্থটি মূলত আনন্দের স্বরূপ, আনন্দের উৎস এবং তার জীবনে প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। এখানে আনন্দকে কোনো ক্ষণিক অনুভূতি হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে চিরস্থায়ী চৈতন্য বা আত্মার অভিব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপনিষদের লক্ষ্য শুধুই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয় — এটি পাঠককে প্র্যাকটিক্যাল উপায় দেখায় কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। আদি-ঋষিরা বলতেন—‘আনন্দ সেই শক্তি যা জীবনকে অর্থ যোগায়’ — এবং এই গ্রন্থ সেই কথাকেই আধুনিক ভাষায় পুনরায় জীবন্ত করে তোলে।

Part 2 — আনন্দ কি: প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

আনন্দের কয়েকটি স্তর আছে: প্রাথমিক সুখ (সুখী অনুভূতি), ভোগ-আনন্দ (বহিরাগত উৎস), গভীর শান্তি-আনন্দ (অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতা) এবং পরম আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ)। উপনিষদে বলা হয়—বহিরাগত ভোগ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি অন্তরিক অনুধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধিতে পাওয়া আনন্দ স্থায়ী। এই স্তরগুলোকে চিনে নিতে পারলে আমরা জানব কখন আমরা ভোগের তলে আটকে যাচ্ছি এবং কখন সত্যিকারের আনন্দের পথে এগোচ্ছি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরা transient pleasure, hedonic well-being ও eudaimonic well-being নামে পরিচিত।

Part 3 — আনন্দ ও আত্মা: অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

উপনিষদে আত্মার (ātman) সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে—আত্মার উপস্থিতিতেই প্রকৃত আনন্দ বিকাশ পায়। আত্মা যে নিরপেক্ষ সাক্ষী, তারই অনুভব যখন জীবনে যথার্থ শীতলতা এনে দেয়। আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং ধ্যানের মাধ্যমে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে আনন্দ বাহ্যিক বস্তু থেকে আসে না; আনন্দ হল চেতনাবোধের নিজস্ব সঞ্চারের ফল। তাই আত্ম-চেতনা বাড়ানো মানে আনন্দের টেকসই উৎস খোঁজা।

Part 4 — মায়া এবং আনন্দ: বিভ্রান্তির উৎস

উপনিষদে মায়াকে (maya) ব্যাবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—যা লোককে ভোগ ও বস্তুভোগের মায়ায় আটকে রাখে। মায়া আনন্দকে জাল স্থানীয় রাখে; এটি ভিন্ন ভিন্নভাবে আকর্ষণ তৈরি করে তাই আমরা “আরও চাই”–এর ফাঁদে পড়ি। দার্শনিকভাবে, মায়া আমাদের চেতনায় বিভ্রম সৃষ্টি করে; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি craving এবং habituation। মুক্তি পেতে হলে মায়ার প্রকৃতি চিনতে হবে — অর্থাৎ কীভাবে বাহ্যিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা লক্ষ্য করতে হবে।

Part 5 — ধ্যান ও আনন্দ: অভ্যন্তরীণ অনুশীলন

ধ্যান আনন্দপ্রাপ্তির সরলতম ব্যবহারিক উপায়। উপনিষদে ধ্যানকে কেবল শান্তি নয়—এক ধরনের চেতনার রূপান্তর বলা হয়েছে। নিয়মিত ধ্যান মস্তিষ্কে স্থিতি তৈরি করে, আবেগ-প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে এবং আনন্দের ভিতরকার টেকসই স্তরকে উন্মুক্ত করে। এটি modern mindfulness-সায়েন্টিফিক পদ্ধতির সঙ্গেও মিলে যায় — নিয়মিত অনুশীলনে cortisol কমে, attention বাড়ে, এবং আত্ম-রিপোর্টেড contentment লম্বা স্থায়িত্ব পায়।

Part 6 — জীবনচর্চায় আনন্দ: রুটিন ও অভ্যাস

আনন্দ একটি দক্ষতা—এটি অনুশীলনের ফলে বাড়ে। উপনিষদে প্রস্তাবিত ছকগুলো সহজ: প্রতিদিন সকালে ধ্যান, কৃতজ্ঞতা লিষ্টিং, সেবার কাজ এবং রাতের রিফ্লেকশন। ছোটো অভ্যাসগুলি compound interest-এর মতো কাজ করে—সপ্তাহে ১০–১৫ মিনিটের অনুশীলন ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ আনন্দ বাড়ায়। Practical টিপ: ‘Rule of 2 minutes’ অনুসরণ করে ছোট অ্যাকশনগুলো শুরু করুন—১০ মিনিট ধ্যান, ২ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখা ইত্যাদি।

Part 7 — আনন্দ ও নৈতিকতা: আন্তঃসম্পর্ক

উপনিষদে নৈতিকতা (dharma) এবং আনন্দের সম্পর্ক স্পষ্ট—নিষ্ঠার সঙ্গে করা কাজই দীর্ঘমেয়াদে আনন্দ দেয়। অহিংসা, সততা ও উদারতা কেবল সমাজগত নিয়ম নয়; এগুলো চেতনা থেকে আনন্দ জাগ্রত করে। মনোবিজ্ঞানে দেখা গেছে, অন্যকে সাহায্য করলে oxytocin বাড়ে এবং ব্যক্তি more satisfied হয়—অর্থাৎ altruism ও inner joy-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

Part 8 — রাগ, দুঃখ ও আনন্দের পারস্পরিকতা

অনুভূতিগুলো দ্বৈত নয়—রাগ বা দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করবেন, সেটা উপনিষদে শেখানো হয়। অনুভূতি আসতে দাও, তাদের পর্যবেক্ষণ করো, এবং তাদের রূপান্তর করো—এটাই আধ্যাত্মিক দক্ষতা। মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহ যেমন cognitive reappraisal এখানে কাজে লাগে: অনুভূতির ব্যাখ্যা পাল্টালে অভিজ্ঞতা বদলে যায়।

Part 9 — আনন্দ ও সম্পর্ক: অন্যের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি

আনন্দ ব্যক্তিগত হলেও এই অনুভূতি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া গেলে তা বহুগুণ বাড়ে। উপনিষদে সম্পর্ককে সাধনাস্থান বলা হয়েছে—সচেতন সম্পর্ক মানে একে অপরের চেতনা সমর্থন করা। আধুনিক গবেষণাও দেখায়—strong social bonds are among the strongest predictors of sustained well-being। তাই সম্পর্কের যত্ন নেওয়াও আনন্দচর্চার অংশ।

Part 10 — আনন্দ আর কাজ: কর্মসুখ বা work-joy

উপনিষদে কাজকে কেবল আয়ের উৎস ভাবা হয়নি—কাজকে যথার্থভাবে করলে তা এক প্রকার সাধনা। Nishkama Karma—ফলভারতাহীন কর্ম—এখানে কীভাবে কাজকে আনন্দের উৎস বানায় তাও ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক প্রেক্ষিতে যখন কাজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তা একটি larger purpose-কে স্পর্শ করে, তখন কাজই আনন্দদায়ক হয় এবং burnout কমে。

Part 11 — আনন্দের মানসিক কাঠামো: মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আনন্দের neuroscience বোঝায়: dopamine pleasurable anticipation, serotonin contentment, oxytocin bonding ইত্যাদি। উপনিষদে যেটা বলা হয়েছে—অনন্দ মূলত চেতনার উৎফুল্লতা—তা আজকের বিজ্ঞানেও মিলছে: consistent practices reshape neural circuits toward resilience। অর্থাৎ practice-driven shifts মানসিকভাবে আনন্দী থাকতে সাহায্য করে।

Part 12 — আনন্দ ও অজ্ঞানতা (avidyā): মুক্তির চাবি

অজ্ঞানতা আনন্দের পথ আটকে দেয়—ভূল পরিচয়, অহমেন্সন ও অভক্তি আনন্দ ধ্বংস করে। উপনিষদে avidyā-র ভাঙনকে জীবনের মূল কাজ বলা হয়েছে। আত্ম-অনুসন্ধান, শিক্ষণ ও ধ্যান এই ভ্রান্তি ভেঙে প্রকৃত আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। সাহসিক পরামর্শ: নিজের assumptions challenge করো—এইটি growth-এর প্রথম ধাপ।

Part 13 — আনন্দ ও ধর্মীয় অনুশীলন: প্রতীক বনাম অভিজ্ঞতা

ধর্মীয় রীতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করলে তা শূন্য হয়; উপনিষদে বলা হয়েছে—প্রতীক যদি অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তখনই তা সত্যিকারের শক্তি দেয়। মন্ত্র, প্রার্থনা বা পূজাকর্ম—যদি এগুলো mindfulness ও devotion বাড়ায়, তাই আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করে; নয়তো কেবল প্যাটার্ন। Practical point: ritual কে practice হিসেবে দেখো, performance হিসেবে নয়।

Part 14 — আনন্দ ও শূন্যতা: শূন্যতা থেকে পূর্ণতা

উপনিষদে খালি মন বা শূন্যতা পূর্ণ আনন্দের মধ্যরাস্তায় বিবেচিত। শূন্যতা শব্দটা খারাপ নয়—এটি একটি receptive state যেখানে নতুন অনুধ্যানের আলো ঢুকতে পারে। Mindful emptiness allows deeper perception; এবং সেই perception-ই পরবর্তী আনন্দের বীজ। আধুনিক meditators এটাকে ‘beginner’s mind’ বলেও চেনেন।

Part 15 — আনন্দ ও শরীর: যোগ ও প্রানায়াম

দেহচর্চা আর শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম) আনন্দকে সরাসরি প্রভাবিত করে। উপনিষদে বলা হয়েছে—শরীর ও প্রান যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, মনও স্থির হয়। নিয়মিত সূর্যনমস্কার, হালকা যোগ এবং শ্বাস অনুশীলন মানসিক ভারসাম্য বাড়ায় এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের অনুমতি দেয়। Practical hack: সকালে ১০ মিনিট শ্বাস-মনন শুরু করো—ফল দ্রুত আসবে।

Part 16 — আনন্দ ও সৃজনশীলতা: কনজ্যাক্টিভ জ্যোতি

সৃজনশীল কাজ আনন্দের প্রবাহকে সক্রিয় করে—লিখা, গান, ছবি আঁকা বা কোনো হস্তশিল্প আনন্দের উৎস হতে পারে। উপনিষদে সৃজন শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে; যখন তুমি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারাও, তখন ‘flow’ অবস্থা সৃষ্টি হয়—এটাই গভীর আনন্দ। কাজেই প্রজেক্ট-ভিত্তিক সৃজনশীলতা রাখো।

Part 17 — আনন্দ বনাম সুখ: দীর্ঘমেয়াদি পার্থক্য

সুখ অনেক সময় circumstantial; আনন্দ আরেকটি গভীর ধার। উপনিষদ বলে—সুখ আসে বাহ্যিক অবস্থান থেকে, আনন্দ আসে আত্মার উত্স থেকে। দীর্ঘমেয়াদি মানে বোঝাতে গেলে, আনন্দ হলো sustainable well-being—এটি internal coherence-এ ভিত্তি করে; সুখ অনিবার্যভাবে পরিবর্তনশীল। লক্ষ্য হলো আনন্দ বৃদ্ধি করা, না শুধুই সুখের পেছনে ছুটে থাকা。

Part 18 — আনন্দের সামাজিক ও নৈতিক কার্যবাংলা

সমাজ-ভিত্তিক আনন্দ তখনই টেকসই যখন ব্যক্তিগত অনুশীলন ও সামাজিক ন্যায় মিলে। উপনিষদে বলা হয়েছে—সবার কল্যাণে কাজ করলে এক kollektive joy তৈরি হয়। সাংগঠনিক বা পরিবারিক পরিবেশে ন্যায্যতা, কৃতজ্ঞতা ও দয়া যদি থাকে, সেখানে সদস্যরা collective flourishing পাবেন—আর এটি একটি বড় ধরনের আনন্দ।

Part 19 — practical ৩০/৯০ দিনের আনন্দ অভ্যাস পরিকল্পনা

এখানে একটি সহজ প্ল্যান দেয়া হলো—৩০ দিনের জন্য: প্রতিদিন ১০ মিনিট ধ্যান, ৫ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখালেখি, এবং সপ্তাহে একবার সেবা; ৯০ দিনের জন্য: ধীরে ধীরে ধ্যান বাড়িয়ে ২০-৩০ মিনিট, সাপ্তাহিক reflective journaling ও মাসিক progress review। Metric রাখো: days practiced, mood-score, and acts of kindness per week। consistency wins—নিয়মিত ছোট কাজ বড় পরিবর্তন আনবে।

Part 20 — উপসংহার: আনন্দ উপনিষদের চূড়ান্ত বার্তা

আনন্দ উপনিষদের শেষ কথা সহজ: “অন্বেষণ করো, অভিজ্ঞ করো, এবং ভাগ করে নাও।” আনন্দ কোনো আত্মকেন্দ্রিক বস্তু নয়; এটি চেতনার স্বচ্ছতা, নৈতিক জীবন এবং নিয়মিত অনুশীলনের ফল। যখন তুমি নিজের মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ প্রতিষ্ঠা করবে, তখন সেটি বাইরের জগৎকেও আলোকিত করবে। এই উপনিষদ আমাদের শেখায়—আনন্দ কেবল অনুভব নয়; এটি একটি জীবনদর্শন। শুরু করো আজই—এক মিনিট ধ্যান, একটি কৃতজ্ঞতা, এবং একটি সদাচরণ। ধীরে ধীরে তুমি দেখবে, জীবন বদলে যাচ্ছে: মন শীতল, সম্পর্ক মধুর, এবং প্রতিটি কাজ হয়ে উঠছে এক ধরণের পূর্ণতায় ভরপুর অভিজ্ঞতা।

“””

# create output directory and individual part files

out_dir = Path(“/mnt/data/ananda_upanishad_parts”)

out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# split by

to create separate parts (keep the first header as intro)

parts = html_content.split(“

“)

intro = parts[0] # includes head and intro before first h2

part_files = []

for i, part_html in enumerate(parts[1:], start=1):

# restore the

tag and wrap into a full HTML using head from original

content = “

” + part_html.strip()

full_html = f”””

আনন্দ উপনিষদ — Part {i:02d}

{content}

“””

filename = out_dir / f”part{i:02d}.html”

filename.write_text(full_html, encoding=”utf-8″)

part_files.append(filename.name)

# create a zip

zip_path = Path(“/mnt/data/ananda_upanishad_parts.zip”)

with zipfile.ZipFile(zip_path, “w”, zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:

for fname in sorted(part_files):

zf.write(out_dir / fname, arcname=fname)

str(zip_path)

from pathlib import Path

import zipfile

html_content = r”””

আনন্দ উপনিষদ — Part-by-Part রচনা (বাংলা, no CSS)

নোট: কোনো CSS নেই — শুধু semantic HTML। প্রতিটি Part স্বাধীনভাবে কপি-পেস্ট করার সুবিধার জন্য আলাদা করা হয়েছে।

Part 1 — ভূমিকা: আনন্দের উদ্দেশ্য ও উপনিষদের স্থান

“আনন্দ উপনিষদ” নামে কল্পনা করা এই গ্রন্থটি মূলত আনন্দের স্বরূপ, আনন্দের উৎস এবং তার জীবনে প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। এখানে আনন্দকে কোনো ক্ষণিক অনুভূতি হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে চিরস্থায়ী চৈতন্য বা আত্মার অভিব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপনিষদের লক্ষ্য শুধুই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয় — এটি পাঠককে প্র্যাকটিক্যাল উপায় দেখায় কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। আদি-ঋষিরা বলতেন—‘আনন্দ সেই শক্তি যা জীবনকে অর্থ যোগায়’ — এবং এই গ্রন্থ সেই কথাকেই আধুনিক ভাষায় পুনরায় জীবন্ত করে তোলে।

Part 2 — আনন্দ কি: প্রকৃতি ও প্রকারভেদ

আনন্দের কয়েকটি স্তর আছে: প্রাথমিক সুখ (সুখী অনুভূতি), ভোগ-আনন্দ (বহিরাগত উৎস), গভীর শান্তি-আনন্দ (অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতা) এবং পরম আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ)। উপনিষদে বলা হয়—বহিরাগত ভোগ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি অন্তরিক অনুধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধিতে পাওয়া আনন্দ স্থায়ী। এই স্তরগুলোকে চিনে নিতে পারলে আমরা জানব কখন আমরা ভোগের তলে আটকে যাচ্ছি এবং কখন সত্যিকারের আনন্দের পথে এগোচ্ছি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরা transient pleasure, hedonic well-being ও eudaimonic well-being নামে পরিচিত।

Part 3 — আনন্দ ও আত্মা: অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

উপনিষদে আত্মার (ātman) সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে—আত্মার উপস্থিতিতেই প্রকৃত আনন্দ বিকাশ পায়। আত্মা যে নিরপেক্ষ সাক্ষী, তারই অনুভব যখন জীবনে যথার্থ শীতলতা এনে দেয়। আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং ধ্যানের মাধ্যমে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে আনন্দ বাহ্যিক বস্তু থেকে আসে না; আনন্দ হল চেতনাবোধের নিজস্ব সঞ্চারের ফল। তাই আত্ম-চেতনা বাড়ানো মানে আনন্দের টেকসই উৎস খোঁজা।

Part 4 — মায়া এবং আনন্দ: বিভ্রান্তির উৎস

উপনিষদে মায়াকে (maya) ব্যাবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে—যা লোককে ভোগ ও বস্তুভোগের মায়ায় আটকে রাখে। মায়া আনন্দকে জাল স্থানীয় রাখে; এটি ভিন্ন ভিন্নভাবে আকর্ষণ তৈরি করে তাই আমরা “আরও চাই”–এর ফাঁদে পড়ি। দার্শনিকভাবে, মায়া আমাদের চেতনায় বিভ্রম সৃষ্টি করে; মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি craving এবং habituation। মুক্তি পেতে হলে মায়ার প্রকৃতি চিনতে হবে — অর্থাৎ কীভাবে বাহ্যিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা লক্ষ্য করতে হবে।

Part 5 — ধ্যান ও আনন্দ: অভ্যন্তরীণ অনুশীলন

ধ্যান আনন্দপ্রাপ্তির সরলতম ব্যবহারিক উপায়। উপনিষদে ধ্যানকে কেবল শান্তি নয়—এক ধরনের চেতনার রূপান্তর বলা হয়েছে। নিয়মিত ধ্যান মস্তিষ্কে স্থিতি তৈরি করে, আবেগ-প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে এবং আনন্দের ভিতরকার টেকসই স্তরকে উন্মুক্ত করে। এটি modern mindfulness-সায়েন্টিফিক পদ্ধতির সঙ্গেও মিলে যায় — নিয়মিত অনুশীলনে cortisol কমে, attention বাড়ে, এবং আত্ম-রিপোর্টেড contentment লম্বা স্থায়িত্ব পায়।

Part 6 — জীবনচর্চায় আনন্দ: রুটিন ও অভ্যাস

আনন্দ একটি দক্ষতা—এটি অনুশীলনের ফলে বাড়ে। উপনিষদে প্রস্তাবিত ছকগুলো সহজ: প্রতিদিন সকালে ধ্যান, কৃতজ্ঞতা লিষ্টিং, সেবার কাজ এবং রাতের রিফ্লেকশন। ছোটো অভ্যাসগুলি compound interest-এর মতো কাজ করে—সপ্তাহে ১০–১৫ মিনিটের অনুশীলন ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ আনন্দ বাড়ায়। Practical টিপ: ‘Rule of 2 minutes’ অনুসরণ করে ছোট অ্যাকশনগুলো শুরু করুন—১০ মিনিট ধ্যান, ২ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখা ইত্যাদি।

Part 7 — আনন্দ ও নৈতিকতা: আন্তঃসম্পর্ক

উপনিষদে নৈতিকতা (dharma) এবং আনন্দের সম্পর্ক স্পষ্ট—নিষ্ঠার সঙ্গে করা কাজই দীর্ঘমেয়াদে আনন্দ দেয়। অহিংসা, সততা ও উদারতা কেবল সমাজগত নিয়ম নয়; এগুলো চেতনা থেকে আনন্দ জাগ্রত করে। মনোবিজ্ঞানে দেখা গেছে, অন্যকে সাহায্য করলে oxytocin বাড়ে এবং ব্যক্তি more satisfied হয়—অর্থাৎ altruism ও inner joy-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

Part 8 — রাগ, দুঃখ ও আনন্দের পারস্পরিকতা

অনুভূতিগুলো দ্বৈত নয়—রাগ বা দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করবেন, সেটা উপনিষদে শেখানো হয়। অনুভূতি আসতে দাও, তাদের পর্যবেক্ষণ করো, এবং তাদের রূপান্তর করো—এটাই আধ্যাত্মিক দক্ষতা। মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহ যেমন cognitive reappraisal এখানে কাজে লাগে: অনুভূতির ব্যাখ্যা পাল্টালে অভিজ্ঞতা বদলে যায়।

Part 9 — আনন্দ ও সম্পর্ক: অন্যের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি

আনন্দ ব্যক্তিগত হলেও এই অনুভূতি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া গেলে তা বহুগুণ বাড়ে। উপনিষদে সম্পর্ককে সাধনাস্থান বলা হয়েছে—সচেতন সম্পর্ক মানে একে অপরের চেতনা সমর্থন করা। আধুনিক গবেষণাও দেখায়—strong social bonds are among the strongest predictors of sustained well-being। তাই সম্পর্কের যত্ন নেওয়াও আনন্দচর্চার অংশ।

Part 10 — আনন্দ আর কাজ: কর্মসুখ বা work-joy

উপনিষদে কাজকে কেবল আয়ের উৎস ভাবা হয়নি—কাজকে যথার্থভাবে করলে তা এক প্রকার সাধনা। Nishkama Karma—ফলভারতাহীন কর্ম—এখানে কীভাবে কাজকে আনন্দের উৎস বানায় তাও ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক প্রেক্ষিতে যখন কাজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তা একটি larger purpose-কে স্পর্শ করে, তখন কাজই আনন্দদায়ক হয় এবং burnout কমে।

Part 11 — আনন্দের মানসিক কাঠামো: মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আনন্দের neuroscience বোঝায়: dopamine pleasurable anticipation, serotonin contentment, oxytocin bonding ইত্যাদি। উপনিষদে যেটা বলা হয়েছে—অনন্দ মূলত চেতনার উৎফুল্লতা—তা আজকের বিজ্ঞানেও মিলছে: consistent practices reshape neural circuits toward resilience। অর্থাৎ practice-driven shifts মানসিকভাবে আনন্দী থাকতে সাহায্য করে।

Part 12 — আনন্দ ও অজ্ঞানতা (avidyā): মুক্তির চাবি

অজ্ঞানতা আনন্দের পথ আটকে দেয়—ভূল পরিচয়, অহমেন্সন ও অভক্তি আনন্দ ধ্বংস করে। উপনিষদে avidyā-র ভাঙনকে জীবনের মূল কাজ বলা হয়েছে। আত্ম-অনুসন্ধান, শিক্ষণ ও ধ্যান এই ভ্রান্তি ভেঙে প্রকৃত আনন্দের দিকে নিয়ে যায়। সাহসিক পরামর্শ: নিজের assumptions challenge করো—এইটি growth-এর প্রথম ধাপ।

Part 13 — আনন্দ ও ধর্মীয় অনুশীলন: প্রতীক বনাম অভিজ্ঞতা

ধর্মীয় রীতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করলে তা শূন্য হয়; উপনিষদে বলা হয়েছে—প্রতীক যদি অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তখনই তা সত্যিকারের শক্তি দেয়। মন্ত্র, প্রার্থনা বা পূজাকর্ম—যদি এগুলো mindfulness ও devotion বাড়ায়, তাই আনন্দের উৎস হিসেবে কাজ করে; নয়তো কেবল প্যাটার্ন। Practical point: ritual কে practice হিসেবে দেখো, performance হিসেবে নয়।

Part 14 — আনন্দ ও শূন্যতা: শূন্যতা থেকে পূর্ণতা

উপনিষদে খালি মন বা শূন্যতা পূর্ণ আনন্দের মধ্যরাস্তায় বিবেচিত। শূন্যতা শব্দটা খারাপ নয়—এটি একটি receptive state যেখানে নতুন অনুধ্যানের আলো ঢুকতে পারে। Mindful emptiness allows deeper perception; এবং সেই perception-ই পরবর্তী আনন্দের বীজ। আধুনিক meditators এটাকে ‘beginner’s mind’ বলেও চেনেন।

Part 15 — আনন্দ ও শরীর: যোগ ও প্রানায়াম

দেহচর্চা আর শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম) আনন্দকে সরাসরি প্রভাবিত করে। উপনিষদে বলা হয়েছে—শরীর ও প্রান যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, মনও স্থির হয়। নিয়মিত সূর্যনমস্কার, হালকা যোগ এবং শ্বাস অনুশীলন মানসিক ভারসাম্য বাড়ায় এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের অনুমতি দেয়। Practical hack: সকালে ১০ মিনিট শ্বাস-মনন শুরু করো—ফল দ্রুত আসবে।

Part 16 — আনন্দ ও সৃজনশীলতা: কনজ্যাক্টিভ জ্যোতি

সৃজনশীল কাজ আনন্দের প্রবাহকে সক্রিয় করে—লিখা, গান, ছবি আঁকা বা কোনো হস্তশিল্প আনন্দের উৎস হতে পারে। উপনিষদে সৃজন শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে; যখন তুমি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারাও, তখন ‘flow’ অবস্থা সৃষ্টি হয়—এটাই গভীর আনন্দ। কাজেই প্রজেক্ট-ভিত্তিক সৃজনশীলতা রাখো।

Part 17 — আনন্দ বনাম সুখ: দীর্ঘমেয়াদি পার্থক্য

সুখ অনেক সময় circumstantial; আনন্দ আরেকটি গভীর ধার। উপনিষদ বলে—সুখ আসে বাহ্যিক অবস্থান থেকে, আনন্দ আসে আত্মার উত্স থেকে। দীর্ঘমেয়াদি মানে বোঝাতে গেলে, আনন্দ হলো sustainable well-being—এটি internal coherence-এ ভিত্তি করে; সুখ অনিবার্যভাবে পরিবর্তনশীল। লক্ষ্য হলো আনন্দ বৃদ্ধি করা, না শুধুই সুখের পেছনে ছুটে থাকা।

Part 18 — আনন্দের সামাজিক ও নৈতিক কার্যবাংলা

সমাজ-ভিত্তিক আনন্দ তখনই টেকসই যখন ব্যক্তিগত অনুশীলন ও সামাজিক ন্যায় মিলে। উপনিষদে বলা হয়েছে—সবার কল্যাণে কাজ করলে এক kollektive joy তৈরি হয়। সাংগঠনিক বা পরিবারিক পরিবেশে ন্যায্যতা, কৃতজ্ঞতা ও দয়া যদি থাকে, সেখানে সদস্যরা collective flourishing পাবেন—আর এটি একটি বড় ধরনের আনন্দ।

Part 19 — practical ৩০/৯০ দিনের আনন্দ অভ্যাস পরিকল্পনা

এখানে একটি সহজ প্ল্যান দেয়া হলো—৩০ দিনের জন্য: প্রতিদিন ১০ মিনিট ধ্যান, ৫ মিনিট কৃতজ্ঞতা লেখালেখি, এবং সপ্তাহে একবার সেবা; ৯০ দিনের জন্য: ধীরে ধীরে ধ্যান বাড়িয়ে ২০-৩০ মিনিট, সাপ্তাহিক reflective journaling ও মাসিক progress review। Metric রাখো: days practiced, mood-score, and acts of kindness per week। consistency wins—নিয়মিত ছোট কাজ বড় পরিবর্তন আনবে।

Part 20 — উপসংহার: আনন্দ উপনিষদের চূড়ান্ত বার্তা

আনন্দ উপনিষদের শেষ কথা সহজ: “অন্বেষণ করো, অভিজ্ঞ করো, এবং ভাগ করে নাও।” আনন্দ কোনো আত্মকেন্দ্রিক বস্তু নয়; এটি চেতনার স্বচ্ছতা, নৈতিক জীবন এবং নিয়মিত অনুশীলনের ফল। যখন তুমি নিজের মধ্যে সত্যিকারের আনন্দ প্রতিষ্ঠা করবে, তখন সেটি বাইরের জগৎকেও আলোকিত করবে। এই উপনিষদ আমাদের শেখায়—আনন্দ কেবল অনুভব নয়; এটি একটি জীবনদর্শন। শুরু করো আজই—এক মিনিট ধ্যান, একটি কৃতজ্ঞতা, এবং একটি সদাচরণ। ধীরে ধীরে তুমি দেখবে, জীবন বদলে যাচ্ছে: মন শীতল, সম্পর্ক মধুর, এবং প্রতিটি কাজ হয়ে উঠছে এক ধরণের পূর্ণতায় ভরপুর অভিজ্ঞতা।

“””

out_dir = Path(“/mnt/data/ananda_upanishad_parts”)

out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# split by headings reliably

import re

parts = re.split(r'(

Part \d+ .*?

)’, html_content, flags=re.DOTALL)

# parts will contain alternating separators and content

# we will combine each heading with its following content

entries = []

i = 1

for idx in range(1, len(parts), 2):

heading = parts[idx]

content = parts[idx+1] if idx+1 < len(parts) else ”

full = heading + content

entries.append(full)

part_files = []

for num, part_html in enumerate(entries, start=1):

title_search = re.search(r’

(.*?)<\/h2>’, part_html)

title = title_search.group(1) if title_search else f”Part {num}”

full_html = f”””

আনন্দ উপনিষদ — {title}

{part_html}

“””

filename = out_dir / f”part{num:02d}.html”

filename.write_text(full_html, encoding=”utf-8″)

part_files.append(filename.name)

# create zip

zip_path = Path(“/mnt/data/ananda_upanishad_parts.zip”)

with zipfile.ZipFile(zip_path, “w”, zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:

for fname in sorted(part_files):

zf.write(out_dir / fname, arcname=fname)

str(zip_path)

আনন্দ উপনিষদ – পরমানন্দের পথ

উপনিষদগুলির মধ্যে “আনন্দ উপনিষদ” একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, যা মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য — ‘আনন্দ’ বা পরম সুখ — নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করে। এখানে আনন্দকে শুধুমাত্র পার্থিব সুখ নয়, বরং আত্মজ্ঞান থেকে উদ্ভূত পরমানন্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Part 1: আনন্দের ধারণা

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে, “আনন্দাদ্ভূতানি ভূতানি জায়ন্তে” — অর্থাৎ, সমস্ত সৃষ্টিই আনন্দ থেকে উৎপন্ন। এই আনন্দ কোনো ইন্দ্রিয়সুখ নয়, এটি চেতনার এক গভীর অবস্থা, যা আত্মার মধ্যেই নিহিত।

মানুষ যখন বাইরের জগতের আকাঙ্ক্ষা থেকে মন সরিয়ে নিজের অন্তর্মুখে তাকায়, তখন সে নিজের মধ্যে সেই চিরন্তন আনন্দকে অনুভব করতে পারে। এই উপলব্ধিই মুক্তির পথ।

Part 2: আনন্দ ও আত্মার সম্পর্ক

আত্মা ও আনন্দ অবিচ্ছেদ্য। উপনিষদ বলে — “আত্মা হলো আনন্দের আশ্রয়।”

যে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে, সে সমস্ত দুঃখের সীমা অতিক্রম করে।

এই আত্মা কোনো বাহ্যিক বস্তু নয়, বরং ‘সাক্ষী চেতনা’ — যা সবসময় পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু জড়িত হয় না।

Part 3: জ্ঞানের মাধ্যমে আনন্দ

আনন্দ উপনিষদে জ্ঞানকে বলা হয়েছে আনন্দের দরজা।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা ত্যাগ করে ‘ব্রহ্ম জ্ঞান’ লাভ করে, সে চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়।

জ্ঞান এখানে তথ্য নয়, বরং “অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা” — আমি কে, কেন আছি, এই প্রশ্নগুলির জাগরণই জ্ঞান।

Part 4: যোগ ও ধ্যানের ভূমিকা

ধ্যান হলো সেই সেতু, যা মনকে আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে — “যে ধ্যান করে, সে আনন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়।”

ধ্যানের মাধ্যমে মন শান্ত হয়, অহং লুপ্ত হয়, আর তখন আত্মা নিজেই আনন্দময় রূপে প্রকাশিত হয়।

Part 5: ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি

আনন্দ উপনিষদে ব্রহ্মানন্দকে বলা হয়েছে — ‘নির্বিশেষ আনন্দ’।

এটি কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন নয়; এটি আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা।

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বে স্থিত হয়, সে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে।

Part 6: ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ন্ত্রণ

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয় ও মনই সুখ-দুঃখের দ্বার।

যদি মনকে প্রশিক্ষিত করা যায়, তবে আনন্দ স্বাভাবিকভাবে জাগে।

মন যখন বাহ্যিক আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়, তখন মানুষ দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু মন যখন আত্মায় স্থির হয়, তখন আনন্দের প্রকাশ ঘটে।

Part 7: দুঃখের উৎস ও মুক্তি

উপনিষদ বলে — “অজ্ঞানই দুঃখের মূল।”

যে ব্যক্তি দেহ বা মনের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন মনে করে, সে অন্ধকারে বাস করে।

মুক্তি তখনই আসে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে সে দেহ নয়, মন নয় — বরং সে শুদ্ধ চেতনা, যা সর্বত্র বিরাজমান।

Part 8: নৈতিকতা ও আনন্দ

আনন্দ শুধুমাত্র ধ্যান বা জ্ঞানে নয়, নৈতিক জীবনযাপনেও নিহিত।

সত্য, অহিংসা, দয়া ও সংযম — এই চারটি গুণ আনন্দের পথ প্রশস্ত করে।

যে ব্যক্তি নীতিতে অটল, তার হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি ও আনন্দ জন্মায়।

Part 9: আনন্দ ও সমাজ

উপনিষদ সমাজে আনন্দ প্রতিষ্ঠার দিকেও নির্দেশ দেয়।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের আনন্দ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেয় — এই ভাগাভাগিই সমাজে সম্প্রীতি আনে।

“আত্মানন্দই পরমানন্দে রূপান্তরিত হয়” — অর্থাৎ, নিজের উপলব্ধি সমাজকল্যাণের মাধ্যম হতে পারে।

Part 10: গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক

আনন্দ উপনিষদে গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে অত্যন্ত পবিত্র বলা হয়েছে।

গুরু হলো সেই আলোকধারা, যিনি শিষ্যের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালান।

শিষ্য যখন বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যেও আনন্দের স্ফুরণ ঘটে।

Part 11: ব্রহ্মচর্য ও আত্মসংযম

উপনিষদে ব্রহ্মচর্যকে আত্মজ্ঞান লাভের প্রাথমিক শর্ত বলা হয়েছে।

শরীর ও মনের শক্তি সংরক্ষণই ব্রহ্মচর্যের মর্ম।

যে ব্যক্তি সংযম পালন করে, তার চেতনা তীক্ষ্ণ হয়, মন স্থির হয় এবং আনন্দ সহজেই উদ্ভাসিত হয়।

Part 12: কর্ম ও আনন্দ

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে, কর্মই জগতের ভিত্তি।

কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্ম করাই সত্য কর্মযোগ।

যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে, সে নিজের মধ্যে গভীর আনন্দ অনুভব করে।

Part 13: ভক্তি ও আনন্দ

ভক্তি হলো হৃদয়ের পথ।

যে ভক্ত ঈশ্বরকে ভালোবাসে নিঃস্বার্থভাবে, সে চিরন্তন আনন্দ লাভ করে।

এই ভক্তি কখনো ভয় বা প্রতিদানপ্রত্যাশার নয় — এটি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

Part 14: মায়া ও বাস্তবতা

মায়া হলো সেই আবরণ যা সত্যকে আড়াল করে রাখে।

আনন্দ উপনিষদ শেখায়, “যে ব্যক্তি মায়ার পেছনে ছুটে, সে দুঃখ ভোগ করে।”

বাস্তবতা তখনই প্রকাশিত হয়, যখন আমরা মায়ার মোহ ত্যাগ করি।

Part 15: স্বপ্ন ও জাগরণ

উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষ তিন অবস্থায় বাস করে — জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুপ্তি।

কিন্তু চতুর্থ অবস্থা (তুরীয়) হলো শুদ্ধ আনন্দের অবস্থা, যেখানে সমস্ত দ্বৈততা বিলীন।

এই অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমানন্দের মিলনস্থল।

Part 16: আত্মসাক্ষাৎকার

আনন্দ উপনিষদে আত্মসাক্ষাৎকারকে বলা হয়েছে — “পরম ধন।”

যে ব্যক্তি নিজের ভিতর সেই আত্মাকে দেখে, সে সব প্রশ্নের উত্তর পায়।

এই আত্মাই ঈশ্বর, এই আত্মাই আনন্দ, এই আত্মাই মুক্তি।

Part 17: আনন্দের প্রসার

যখন একজন ব্যক্তি আনন্দ উপলব্ধি করে, তার উপস্থিতিতে চারপাশের পরিবেশও আলোকিত হয়।

এই আনন্দ সংক্রামক — এটি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও শান্তি ছড়িয়ে দেয়।

Part 18: জীবন্মুক্তির ধারণা

জীবন্মুক্ত সেই ব্যক্তি, যিনি বেঁচে থেকেও মুক্ত।

তিনি আনন্দের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু বাহ্যিক জগতে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন।

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে — “যিনি সর্বত্র আত্মাকে দেখেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।”

Part 19: আনন্দের দর্শন

এই উপনিষদে আনন্দ দর্শন হলো — জ্ঞান, কর্ম, ও ভক্তির সমন্বয়।

এটি একমাত্র অভিজ্ঞতামূলক সত্য, যা কেবল অনুভবেই সম্ভব।

আনন্দ মানে কোনো প্রাপ্তি নয়, বরং নিজের প্রকৃত স্বরূপে জেগে ওঠা।

Part 20: উপসংহার – চিরন্তন আনন্দ

আনন্দ উপনিষদ আমাদের শেখায় যে, আনন্দ কোনো অর্জন নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের মূল সত্তা।

যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করে, সে দুঃখ ও ভয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে।

এই আনন্দই ব্রহ্ম, এই আনন্দই আত্মা, এই আনন্দই জীবন।

শেষ ভাবনা

আনন্দ উপনিষদ এক চিরন্তন আহ্বান — “নিজেকে জানো, আর আনন্দে বাঁচো।”

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান অর্জন করে, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই পূর্ণ হয় ঐশ্বরিক আনন্দে।

আনন্দ উপনিষদ – আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দের গভীর ব্যাখ্যা

আনন্দ উপনিষদ উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম একটি মূল্যবান রচনা, যেখানে “আনন্দ” বা “পরমানন্দ” শব্দটি আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান-এর সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই উপনিষদ মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য — আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে চিরস্থায়ী আনন্দের প্রাপ্তি — তা ব্যাখ্যা করে।

পর্ব ১: আনন্দের সংজ্ঞা ও ব্রহ্মজ্ঞান

উপনিষদের সূচনা হয় এই বক্তব্যে যে — আনন্দ কোনো বাহ্যিক বস্তু নয়, এটি মানুষের অন্তর্নিহিত স্বরূপ। যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে চিনেছে, সে অনন্ত আনন্দের আস্বাদন করে।

যেমন ঋষি বলেন —

“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।”

(যে আনন্দকে ব্রহ্মরূপে জানে, সে কখনোই ভয় পায় না।)

এখানে আনন্দ মানে শুধু সুখ নয়; এটি হলো আত্মস্বরূপের পূর্ণতা, যেখানে কোনো অভাব নেই। ব্রহ্মজ্ঞান মানে নিজের মধ্যে থাকা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে চিনতে পারা।

পর্ব ২: আনন্দ ও আত্মার সম্পর্ক

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে — আত্মাই আনন্দ, আর আনন্দই আত্মা। যিনি আত্মাকে জানেন না, তিনি বাইরের বস্তুতে সুখ খোঁজেন; কিন্তু যিনি আত্মাকে চিনেছেন, তার আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

উপনিষদ বলে —

“আত্মানন্দঃ পরমানন্দঃ, ন বাহ্যঃ, ন কালঃ।”

(আত্মানন্দই পরমানন্দ, যা সময় বা বাহ্যতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।)

এই দর্শন আমাদের শেখায়, মানসিক সুখ ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু আত্মজ্ঞান থেকে জন্ম নেয় যে আনন্দ, তা চিরন্তন।

পর্ব ৩: মনস্তত্ত্ব ও আনন্দ

মন হলো আনন্দের প্রধান প্রতিবন্ধক। উপনিষদ বলে, মন যখন অস্থির থাকে, তখন মানুষ নিজের ভিতরের আনন্দ অনুভব করতে পারে না। ধ্যান, উপাসনা ও আত্মবিচার মনকে স্থির করে, এবং সেই স্থিতাবস্থায় আনন্দ প্রকাশিত হয়।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আনন্দকে একটি নিউরোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়; কিন্তু উপনিষদীয় দর্শনে এটি চেতনার স্বাভাবিক অবস্থা।

পর্ব ৪: পাঁচ স্তর বা পঞ্চকোশ ব্যাখ্যা

আনন্দ উপনিষদে মানুষের অস্তিত্বকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে —

- অন্নময় কোষ (দেহ)

- প্রাণময় কোষ (প্রাণ শক্তি)

- মনোময় কোষ (মন)

- বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি)

- আনন্দময় কোষ (আত্মানন্দ)

শেষ স্তর ‘আনন্দময় কোষ’ হল সেই স্তর, যেখানে মানুষ ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে। সেখানে দুঃখ, ভয় বা মৃত্যুর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

পর্ব ৫: ধ্যান ও আনন্দ

ধ্যান হলো আত্মাকে জানার পথ। আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যঃ ধ্যায়তি স আনন্দঃ।”

অর্থাৎ, যে ধ্যান করে, সে-ই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। ধ্যানের মাধ্যমে মন শান্ত হয়, আর শান্ত মনেই আত্মার আনন্দ প্রতিফলিত হয়।

মনোবিদ্যার ভাষায়, এটি হলো আত্ম-সংযম ও সচেতনতার সর্বোচ্চ স্তর, যেখানে মনোচেতনা স্থিত হয় “Now”-এর মধ্যে, অর্থাৎ বর্তমান মুহূর্তে।

পর্ব ৬: দুঃখের মূল ও তার মুক্তি

দুঃখের মূল হলো অজ্ঞান — নিজের প্রকৃত স্বরূপ না জানা। উপনিষদ বলে, “অজ্ঞানান্ন ম্রিয়তে মানুষঃ” — অজ্ঞান থেকেই মানুষ ভোগে ও কষ্ট পায়। জ্ঞানই মুক্তি দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, এটি Cognitive Ignorance — অর্থাৎ নিজের বাস্তব চেতনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি। আত্মজ্ঞান এই বিভ্রান্তি দূর করে স্থায়ী শান্তি দেয়।

পর্ব ৭: ব্রহ্মানন্দ বনাম ইন্দ্রিয়ানন্দ

ইন্দ্রিয়ানন্দ (ইন্দ্রিয়গত সুখ) সীমিত; এটি নির্ভর করে বাইরের বস্তুর ওপর। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ হলো স্বতঃসিদ্ধ, যা বাহ্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়।

উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যঃ ব্রহ্মানন্দং বেদ, ন স সুখং অন্বেষ্যতি।”

অর্থাৎ, যে ব্রহ্মানন্দকে জানে, সে আর কোনো সুখ খোঁজে না।

পর্ব ৮: আনন্দ ও নৈতিকতা

উপনিষদ শেখায় — সত্য, অহিংসা, দয়া ও সংযম হলো আনন্দের দ্বার। নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়েই আত্মার আনন্দ উপলব্ধ হয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে, এটি Positive Psychology-এর সঙ্গে সম্পর্কিত — যেখানে নৈতিক আচরণ মানসিক সুস্থতা ও সুখের প্রধান উৎস হিসেবে দেখা হয়।

পর্ব ৯: উপসংহার – চিরন্তন আনন্দের পথ

আনন্দ উপনিষদের শেষ শিক্ষা হলো — আনন্দ বাহ্যিক নয়, অন্তর্নিহিত। ধ্যান, আত্মবিচার ও নৈতিক জীবনের মাধ্যমে মানুষ এই পরমানন্দে পৌঁছায়।

এটি শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং মানব মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিগত বিকাশের এক গভীর সূত্র।

“আত্মানন্দো ব্রহ্মানন্দঃ, একং সৎ, একং সত্যং।”

(আত্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ একই — এক সত্য, এক সত্তা।)

এই উপলব্ধিই মুক্তির চাবিকাঠি।

🔗 আরও পড়ুন

লেখক: স্বরূপ শেখ

Source: GrowFunds.xyz Spiritual Series

পার্ট ৫: আনন্দোপনিষদের মূল তত্ত্ব — ‘আনন্দ ব্রহ্ম’

আনন্দোপনিষদের কেন্দ্রীয় উপদেশ হচ্ছে — “আনন্দো ব্রহ্মেতি বেদান্তঃ” অর্থাৎ, “আনন্দই ব্রহ্ম।” এটি শুধু দার্শনিক উক্তি নয়; এটি মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অনুভবের রূপ।

১. আনন্দের প্রকৃতি

উপনিষদে বলা হয়েছে, যে আনন্দ জগতের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে প্রবাহিত, তা সীমিত সুখ নয়। এটি ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, বরং আত্মার অন্তর্নিহিত অবস্থা। এই আনন্দ কোনো বস্তুর অধীন নয়; এটি আত্মার মৌল স্বরূপ।

২. আনন্দের তিন স্তর

- মানসিক আনন্দ: যেটি অনুভূত হয় যখন মন প্রিয় বস্তু বা ঘটনার সংস্পর্শে আসে।

- আত্মিক আনন্দ: যখন মন ও ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করে।

- ব্রহ্মানন্দ: যখন ব্যক্তি ও বিশ্ব, আত্মা ও ব্রহ্ম একীভূত হয় — তখন যে অসীম আনন্দ প্রকাশ পায়, সেটিই ব্রহ্মানন্দ।

৩. আনন্দের উৎস

উপনিষদ অনুযায়ী, আনন্দ আসে না বাইরের বস্তু থেকে; এটি অন্তর্গত চৈতন্যের তরঙ্গ। মানুষ যখন নিজের অস্তিত্বকে চিনতে শেখে, তখন সে বুঝতে পারে — আনন্দ কোনো ফল নয়, এটি আমাদের স্বরূপ।

৪. যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে আনন্দ লাভ

আনন্দোপনিষদে ধ্যান ও যোগকে আনন্দ প্রাপ্তির উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্যানের মাধ্যমে মনোসংযোগ ঘটলে ব্যক্তি নিজের অন্তর্নিহিত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, যা ব্রহ্মের সাথে যুক্ত। এই সংযোগ থেকেই জন্ম নেয় চিরন্তন আনন্দ।

৫. আনন্দের বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, আনন্দ একটি মানসিক অবস্থা যা আসে “ডোপামিন” ও “সেরোটোনিন” নামক নিউরোট্রান্সমিটার থেকে। কিন্তু উপনিষদীয় ব্যাখ্যায় এই আনন্দ আরও গভীর — এটি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়, বরং আত্মসচেতনতার বিস্তার।

৬. আনন্দ ও মুক্তি (মোক্ষ)

যখন আত্মা উপলব্ধি করে যে সে ব্রহ্মের অংশ, তখন সকল দুঃখ, আসক্তি ও ভয় বিলুপ্ত হয়। এই অবস্থাই ‘মোক্ষ’ বা মুক্তি। আনন্দোপনিষদ শেখায় — মুক্তি কোনো ভবিষ্যৎ অবস্থা নয়; এটি বর্তমানেই অনুভবযোগ্য যদি আমরা আত্মার আনন্দকে চিনতে পারি।

৭. জীবনের প্রতিটি কর্মে আনন্দ

উপনিষদে বলা হয়েছে — আনন্দ শুধু ধ্যানে নয়, কর্মেও প্রকাশ পেতে পারে যদি তা নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। যখন মানুষ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে কর্তব্যে নিবেদিত হয়, তখন সে কর্মেও আনন্দের স্রোত খুঁজে পায়।

৮. ব্রহ্মানন্দের প্রতীকী ব্যাখ্যা

ব্রহ্মানন্দকে অনেক সময় সূর্য বা আলো দিয়ে প্রতীকায়িত করা হয়। যেমন সূর্য আলো ও তাপ ছড়িয়ে দেয়, তেমনই ব্রহ্মানন্দ সমগ্র সৃষ্টির প্রাণে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

৯. উপসংহার

আনন্দোপনিষদ মানবজাতিকে এক চিরন্তন বার্তা দেয় — সুখকে বাইরে খুঁজো না, তোমার মধ্যেই তা বিরাজমান। আত্ম-চিন্তা, ধ্যান ও প্রেমের মাধ্যমে এই আনন্দ অনুভব করাই জীবনের চূড়ান্ত উপলব্ধি।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ৬-এ আমরা আলোচনা করব — “আনন্দোপনিষদে যোগ, ধ্যান ও জ্ঞানের একীভবন”।

পার্ট ৬: আনন্দোপনিষদে যোগ, ধ্যান ও জ্ঞানের একীভবন

আনন্দোপনিষদ মানবজীবনের তিনটি প্রধান পথের সমন্বয় শেখায় — যোগ, ধ্যান ও জ্ঞান। এই তিনটি পথ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর তিনটি ধাপ — আত্ম-উপলব্ধি ও ব্রহ্মানন্দে মিলন।

১. যোগ — মন ও শরীরের ঐক্য

‘যোগ’ শব্দের অর্থই হলো ‘সংযোগ’। আনন্দোপনিষদে যোগকে বলা হয়েছে আত্মা ও ব্রহ্মের সংযোগের প্রক্রিয়া। শারীরিক আসন বা প্রণায়াম এখানে শুধু প্রাথমিক ধাপ; প্রকৃত যোগ ঘটে যখন মন, বুদ্ধি ও আত্মা এক বিন্দুতে মিলিত হয়।

যখন মন ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ পায়, তখন বাইরের আসক্তি বিলুপ্ত হয়। সেই অবস্থায় মানুষ নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দেখতে শুরু করে, যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে — “দৃষ্টা দ্রষ্টব্যম্” অর্থাৎ ‘দ্রষ্টা নিজেকেই দর্শন করে’।

২. ধ্যান — আত্মার গভীরতায় নিমজ্জন

ধ্যান আনন্দোপনিষদের প্রাণ। এখানে ধ্যান মানে শুধু চোখ বন্ধ করে বসা নয়, বরং চিত্তকে এক বিন্দুতে স্থির করা — যেখানে চিন্তা, শব্দ ও অনুভূতি থেমে যায়।

উপনিষদে বলা হয়েছে — “যঃ ধ্যানম্ ব্রহ্ম ভবতি” অর্থাৎ, ধ্যান নিজেই ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তি ‘আমি’ ও ‘তুমি’-র বিভাজন ভুলে যায়, এবং এক অনন্ত আনন্দে লীন হয়।

৩. জ্ঞান — চেতনার আলোক

আনন্দোপনিষদের মতে, “জ্ঞানম্ বিনা আনন্দঃ ন ভবতি” — জ্ঞান ছাড়া আনন্দ সম্ভব নয়। জ্ঞান এখানে তথ্য নয়, বরং আত্ম-সচেতনতা। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে তার অস্তিত্ব শরীর বা মনের সীমার বাইরে, তখন সে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

এই জ্ঞানই মুক্তির দরজা খোলে। কারণ অজ্ঞতা (অবিদ্যা) হলো সমস্ত দুঃখের মূল, আর জ্ঞান (বিদ্যা) হলো আনন্দের উৎস।

৪. যোগ, ধ্যান ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক

আনন্দোপনিষদে এই তিনটি পথকে তিন স্তরের সিঁড়ি হিসেবে দেখা হয়েছে:

- যোগ শুদ্ধ করে শরীর ও মন,

- ধ্যান স্থির করে চিত্ত,

- জ্ঞান মুক্ত করে আত্মাকে।

এই তিনের মিলনেই মানুষ সত্যিকারের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে। এটি এমন এক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি নিজের সত্তা, কর্ম ও চিন্তা — সবকিছুতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে।

৫. আনন্দোপনিষদের ধ্যানপ্রক্রিয়া

এই উপনিষদে একটি সুন্দর ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যা আধুনিক মাইন্ডফুলনেস ধারণার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রাখে। ধাপগুলো হলো —

- শরীরকে শিথিল করা ও শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করা।

- চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করা, কিন্তু তাতে জড়িয়ে না পড়া।

- মনের মধ্যে “অহং ব্রহ্মাস্মি” — এই মন্ত্রটি স্থাপন করা।

- অবশেষে সমস্ত অনুভূতি ও ধারণা বিলুপ্ত করে নিজের অস্তিত্বে নিমগ্ন হওয়া।

এই অবস্থায় মানুষ নিজের অন্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, যেখানে আনন্দ নিজেই প্রকাশিত হয়।

৬. বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ — ধ্যানের প্রভাব

আধুনিক নিউরোসায়েন্স প্রমাণ করেছে যে ধ্যান মস্তিষ্কে prefrontal cortex ও insula অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে, যা আত্মসচেতনতা ও শান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। আনন্দোপনিষদের শিক্ষাও তাই বলে — “যে ধ্যান করে, সে নিজের ভেতরে ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলে।”

৭. উপসংহার

আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় — যোগ দেহকে স্থির করে, ধ্যান মনকে শান্ত করে, আর জ্ঞান আত্মাকে মুক্ত করে। এই তিনটি পথের একীভবনেই মানুষ সত্যিকারের আনন্দ ও পরম শান্তি লাভ করে।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ৭-এ আমরা দেখব — “আনন্দোপনিষদে ব্রহ্মানন্দের অভিজ্ঞতা ও এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য”।

পার্ট ৭: আনন্দোপনিষদে ব্রহ্মানন্দের অভিজ্ঞতা ও এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য

আনন্দোপনিষদের মূল হৃদয় হলো — ব্রহ্মানন্দ, অর্থাৎ সেই আনন্দ যা চিরন্তন, অসীম এবং অবিনশ্বর। এই আনন্দ কোনো ইন্দ্রিয়সুখ নয়, বরং আত্মার স্বরূপ। এই অধ্যায়ে আমরা ব্রহ্মানন্দের অভিজ্ঞতা ও তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আলোচনা করব।

১. ব্রহ্মানন্দ কী?

উপনিষদে বলা হয়েছে — “সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম, তস্যানন্দম্ আত্মানম্ বেদ।” অর্থাৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মই আনন্দ।

ব্রহ্মানন্দ কোনো বহিরাগত বস্তু নয়, এটি মানুষের অন্তরের গভীরে অবস্থান করে। আমরা যখন নিজেকে চিনতে শিখি, তখন এই আনন্দ জেগে ওঠে।

এটি এমন এক অবস্থা যেখানে দুঃখ, সুখ, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু — সবই বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং আত্মা ব্রহ্মে মিলিত হয়।

২. আত্মানন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দে উত্তরণ

আনন্দোপনিষদ ব্যাখ্যা করে যে, প্রথমে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ থেকে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে আত্মানন্দে প্রবেশ করে — যেখানে নিজের অস্তিত্বে শান্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু এরও ঊর্ধ্বে আছে ব্রহ্মানন্দ, যা সর্বজনীন — যেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব, সীমা ও অসীম — সবই একাকার হয়ে যায়।

এই অবস্থাকে বলা হয়েছে — “সর্বাত্মভাব”, অর্থাৎ আমি-তুমি পার্থক্যের বিলোপ।

৩. ব্রহ্মানন্দের মানসিক রূপান্তর

মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্রহ্মানন্দ এক গভীর ট্রান্সসেন্ডেন্টাল অভিজ্ঞতা। এই অবস্থায় মন তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা হারায়।

- মন স্থির থাকে,

- চিন্তা বন্ধ হয়,

- ভয়, ক্রোধ, আসক্তি — সব বিলুপ্ত হয়।

ফলত, মস্তিষ্কে এমন হরমোন নিঃসৃত হয় যা শান্তি, সুখ ও প্রশান্তি এনে দেয়। এই অবস্থা আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয় “Peak Experience” বা “Flow State”।

৪. ব্রহ্মানন্দ ও নিউরোসায়েন্স

ব্রহ্মানন্দের অবস্থাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায় মস্তিষ্কের theta ও alpha brainwave বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই তরঙ্গগুলো গভীর ধ্যান ও চেতনার সাথে সম্পর্কিত।

ধ্যান বা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন অবস্থায় মানুষ তার Default Mode Network বন্ধ করে দেয়, যা সাধারণত “আমি”-র অনুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে, অহং বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং একতা অনুভূত হয়।

৫. আনন্দোপনিষদের দৃষ্টিতে মুক্তি (মোক্ষ)

উপনিষদ বলে — “আনন্দাত্ ভবতি ভূতানি, আনন্দেন জীবন্তি, আনন্দং প্রত্যাভিশং বিশন্তি।”

অর্থাৎ, সব সৃষ্টি আনন্দ থেকে আসে, আনন্দে বাঁচে, এবং আনন্দেই লীন হয়।

এই ‘আনন্দ’ আসলে ব্রহ্মানন্দ — যা মোক্ষ বা মুক্তির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। যখন ব্যক্তি এই আনন্দ অনুভব করে, তখন সে জানে — “আমি চিরকাল মুক্ত, চিরকাল আনন্দময়”।

৬. ব্রহ্মানন্দের বাস্তব প্রয়োগ

আনন্দোপনিষদ শেখায়, ব্রহ্মানন্দ শুধু ধ্যানের বিষয় নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসও হতে পারে।

- কাজের মধ্যে সচেতনতা রাখা,

- ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে চলা,

- বাহ্যিক সাফল্যের পরিবর্তে অন্তরের শান্তিকে গুরুত্ব দেওয়া।

এইভাবে মানুষ ক্রমশ ব্রহ্মানন্দের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি পৌঁছায়।

৭. মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়

আনন্দোপনিষদের ব্রহ্মানন্দ আধুনিক সাইকোলজির সঙ্গে একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। এটি বলে, আত্মিক আনন্দ মানে মানসিক স্থিতিশীলতা।

যেখানে মন ও আত্মা সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়, সেখানে মানুষ এক পরিপূর্ণ মানব হয়ে ওঠে।

৮. উপসংহার

ব্রহ্মানন্দের অভিজ্ঞতা কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এটি এক গভীর মানসিক বাস্তবতা। আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় —

“যে নিজেকে জানে, সে সব জানে।

যে নিজের আনন্দকে খুঁজে পায়, সে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়।”

এই উপলব্ধিই মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য — নিজের অন্তরের আনন্দকে আবিষ্কার করা।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ৮-এ আমরা বিশ্লেষণ করব — “আনন্দোপনিষদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়” এবং এর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব।

পার্ট ৮: আনন্দোপনিষদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

আনন্দোপনিষদ মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের তিনটি প্রধান পথকে একত্রে ব্যাখ্যা করে — কর্ম (কাজের যোগ), জ্ঞান (চেতনার যোগ), এবং ভক্তি (ভালবাসার যোগ)। এই তিনটি একে অপরের পরিপূরক এবং মানুষের ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির পথে ভারসাম্য রক্ষা করে।

১. কর্মযোগ — কর্তব্যে আনন্দ

আনন্দোপনিষদ বলে, “যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম নিষ্কামভাবে করে, সে আনন্দে বাস করে।”

এর মানে, কাজ যদি অহংবোধ ও ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া করা যায়, তবে সেই কাজই পরিণত হয় ধ্যান-এর রূপে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি Mindful Action বা সচেতন কাজের সঙ্গে তুলনীয় — যেখানে মানুষ কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে, অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্ত।

এই অবস্থা মস্তিষ্কে এক প্রশান্ত ‘flow state’ তৈরি করে, যা আনন্দোপনিষদের ব্রহ্মানন্দের সূচনা।

২. জ্ঞানযোগ — আত্মচেতনার দীপ্তি

আনন্দোপনিষদের মূলে রয়েছে আত্মচেতনা। বলা হয়েছে —

“যে জানে, সে মুক্ত। যে অজ্ঞ, সে বদ্ধ।”

জ্ঞান এখানে শুধু তাত্ত্বিক নয়; এটি আত্মজ্ঞান — নিজের প্রকৃত রূপের উপলব্ধি।

যখন মানুষ বুঝতে পারে যে “আমি দেহ নই, আমি চেতনা”, তখন দুঃখ ও ভয়ের সব উৎস মুছে যায়।

মনোবিজ্ঞানে এটি এক ধরনের Self-Actualization অবস্থা — যেখানে মানুষ নিজের অন্তর্গত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

৩. ভক্তিযোগ — প্রেমের পরম পথ

আনন্দোপনিষদে ভক্তিকে দেখা হয়েছে এক সর্বজনীন প্রেম হিসেবে —

“যে ভালোবাসে, সে ব্রহ্মকে জানে, কারণ ব্রহ্মই প্রেম।”

ভক্তি মানে আত্মসমর্পণ — নিজের সীমাবদ্ধ ইগোকে ব্রহ্মের অসীম ভালোবাসায় মিশিয়ে দেওয়া।

এখানে ভালোবাসা শুধু কোনো দেবতার প্রতি নয়, বরং সৃষ্টির প্রতিটি সত্তার প্রতি।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভক্তি আমাদের Emotional Intelligence বাড়ায়,

অহং কমায়, এবং করুণাময় মন গঠন করে।

৪. কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একতা

আনন্দোপনিষদ শেখায় যে এই তিনটি পথ আলাদা নয়, বরং একই ব্রহ্মানন্দের দিকে তিনটি রাস্তা।

যখন মানুষ জ্ঞান দিয়ে নিজের সত্য সত্তাকে বোঝে, ভক্তি দিয়ে সেই সত্তাকে ভালোবাসে, এবং কর্ম দিয়ে সেই সত্তার প্রকাশ ঘটায় — তখনই সম্পূর্ণ আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

“কর্মে আনন্দ, জ্ঞানে শান্তি, ভক্তিতে প্রেম —

এই ত্রিমূর্তি মিললেই ব্রহ্মানন্দ প্রস্ফুটিত হয়।”

৫. মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এই তিনটি যোগ মানুষের মন ও আচরণের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে —

- কর্মযোগ শরীর ও আচরণের স্তরে ভারসাম্য আনে,

- জ্ঞানযোগ চিন্তা ও চেতনার স্তরে স্বচ্ছতা আনে,

- ভক্তিযোগ আবেগ ও হৃদয়ের স্তরে প্রশান্তি আনে।

ফলত, মনস্তত্ত্বে এটি এক সম্পূর্ণ সমন্বিত মানব বিকাশ মডেল — যেখানে চিন্তা, কর্ম, এবং অনুভূতি একত্রে সুষমভাবে বিকশিত হয়।

৬. আনন্দোপনিষদের নৈতিক শিক্ষা

এই উপনিষদে বলা হয়েছে —

“অন্যকে আঘাত না করে, সত্য ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হও।”

এটাই ব্রহ্মানন্দে পৌঁছানোর মূল নৈতিক সূত্র।

মনস্তত্ত্বের ভাষায়, এটি এক High Moral Consciousness — যেখানে মানুষ নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে সর্বজনের কল্যাণে চিন্তা করে।

৭. আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের ব্যস্ত, প্রতিযোগিতামূলক জীবনে আনন্দোপনিষদের শিক্ষা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

- কর্মযোগ আমাদের শেখায় কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজতে,

- জ্ঞানযোগ আমাদের দেয় আত্মবিশ্বাস ও পরিষ্কার চিন্তা,

- ভক্তিযোগ আমাদের করে সহানুভূতিশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ।

এই তিনটি মিলে মানুষকে Inner Peace ও Holistic Growth-এর পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৮. উপসংহার

আনন্দোপনিষদ বলে —

“যে ব্যক্তি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে একত্রে মিলিয়ে চলে, সে ব্রহ্মানন্দে লীন হয়।”

এই তিন পথের মিলনেই জীবনের পূর্ণতা।

এটি কেবল আধ্যাত্মিক দর্শন নয় — এটি এক বাস্তব মানসিক ও নৈতিক জীবনপথ।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ৯-এ আমরা বিশ্লেষণ করব — “আনন্দোপনিষদে মুক্তির দর্শন ও আধুনিক মানসিকতার সংযোগ”।

পার্ট ৯: আনন্দোপনিষদে মুক্তির দর্শন ও আধুনিক মনস্তত্ত্ব

আনন্দোপনিষদের শেষ ভাগে আলোচিত হয়েছে ‘মোক্ষ’ বা মুক্তির ধারণা, যা মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে মোক্ষ মানে মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি নয়, বরং জীবন্মুক্তি — জীবিত অবস্থায়ই আত্মার মুক্তি ও পরম আনন্দের অভিজ্ঞতা।

১. মোক্ষের প্রকৃত অর্থ

উপনিষদ বলে —

“যে জানে ‘আমি ব্রহ্ম’, সে আর কিছুই চায় না, কিছুই ভয় পায় না।”

এটাই আনন্দোপনিষদের মোক্ষের সংজ্ঞা।

এই অবস্থায় মানুষ আর বাহ্যিক জগতে সুখ খোঁজে না; কারণ সে উপলব্ধি করে যে সত্যিকারের আনন্দ নিজের ভিতরে।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি এক গভীর Self-Transcendence অবস্থা, যেখানে মানুষ নিজের ইগো ও সীমাবদ্ধ সত্তাকে অতিক্রম করে অসীম চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়।

২. মোক্ষ ও মনস্তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞান বলে, মানুষের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে যখন সে নিজেকে পূর্ণরূপে বোঝে, গ্রহণ করে, এবং সীমাবদ্ধ চিন্তার গণ্ডি ভেঙে ফেলে।

এটি ঠিক সেই অবস্থার সঙ্গে মিলে যায়, যা আনন্দোপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে চেতনা জানে যে সবকিছুই ব্রহ্ম, সে-ই মুক্ত।”

এই মুক্ত অবস্থায় মানুষ —

- চিন্তার সীমা অতিক্রম করে,

- দুঃখ, রাগ, ভয় ইত্যাদি মানসিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়,

- এবং জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় ভাবে গ্রহণ করে।

৩. জীবন্মুক্তি — জীবনের মধ্যেই মুক্তি

আনন্দোপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, সে জীবন্মুক্ত।”

এই অবস্থায় মানুষ জীবনের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকে।

এখানে পালানোর কোনো কথা নেই; বরং পূর্ণ সচেতনতায় জীবনের সব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা শেখায় আনন্দোপনিষদ।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি এক প্রকার Mindful Liberation — যেখানে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে বর্তমান থাকে, কিন্তু তাতে আসক্ত নয়।

৪. মোক্ষের পথে ধ্যানের ভূমিকা

উপনিষদ ধ্যানকে মুক্তির প্রধান উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে —

“যে ধ্যান করে আত্মায়, সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।”

ধ্যান মনকে শান্ত করে, চিন্তার গতি ধীরে দেয়, এবং আত্মচেতনার দরজা খুলে দেয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ধ্যানকে Neural Rebalancing হিসেবে দেখা হয়, যা মস্তিষ্কের আনন্দ-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে।

এই ধ্যানই মানুষকে ধীরে ধীরে Self-Realization-এর দিকে নিয়ে যায়।

৫. আনন্দোপনিষদের মুক্তির ধাপ

উপনিষদে মুক্তির তিনটি ধাপ বলা হয়েছে —

- বিচার: আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বোঝা,

- ধ্যান: আত্মস্বরূপে স্থির হওয়া,

- অভ্যাস: প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচিন্তায় লীন থাকা।

এই তিনটি ধাপের মধ্য দিয়ে মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দে স্থিতি লাভ করে।

৬. মুক্তির মানসিক প্রভাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এমন ব্যক্তি —

- আর আত্মসমালোচনায় ভোগে না,

- নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে,

- এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

এটি এক গভীর Positive Psychological State, যা আত্মিক শান্তি ও মানসিক ভারসাম্যের প্রতীক।

৭. মুক্তি ও আধুনিক জীবন

আজকের দিনে মোক্ষ মানে ধর্মীয় ধারণা নয়, বরং মানসিক স্বাধীনতা —

অর্থাৎ জীবনের চাপ, দুশ্চিন্তা, ও নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্তি।

আনন্দোপনিষদের এই শিক্ষা মানুষকে শেখায় কীভাবে প্রযুক্তিনির্ভর, ব্যস্ত জীবনের মাঝেও নিজের ভেতরের প্রশান্তি খুঁজে পেতে হয়।

৮. চূড়ান্ত উপলব্ধি

উপনিষদের শেষ বাণী —

“আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দই আত্মা, আনন্দই মুক্তি।”

এটি শুধু দার্শনিক চিন্তা নয়; এটি এক অভিজ্ঞতা, যা ধ্যান, জ্ঞান ও প্রেমের মিলনে অর্জিত হয়।

৯. সারসংক্ষেপ

আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় যে মুক্তি কোনো দূরের স্বপ্ন নয় —

এটি আমাদের প্রতিদিনের সচেতন জীবনেই লুকিয়ে আছে।

যখন আমরা নিজের চিন্তা, কাজ ও অনুভূতিকে একসঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করি, তখনই আমরা মুক্তির পথে এগিয়ে যাই।

“যে নিজের ভিতরে আনন্দ খুঁজে পায়, সে-ই সত্যিকারের মুক্ত।” — আনন্দোপনিষদ

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১০-এ আমরা আলোচনা করব — “আনন্দোপনিষদের নৈতিকতা, সমাজ ও মানসিক ভারসাম্যের দর্শন”।

পর্ব ১০: আনন্দ উপনিষদের আধুনিক প্রয়োগ

আনন্দ উপনিষদ শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয় — এটি মানবজীবনের মানসিক ভারসাম্য ও আত্মিক শান্তির এক চিরন্তন সূত্র। আধুনিক যুগে, যেখানে মানসিক চাপ, একাকিত্ব, এবং উদ্বেগ জীবনের অংশ হয়ে গেছে, সেখানে আনন্দ উপনিষদের শিক্ষা আমাদের নতুন দিশা দেয়।

১. মানসিক শান্তির উৎস – আত্মজ্ঞান

আজকের মানুষ বাইরের সুখ খোঁজে – কিন্তু আনন্দ উপনিষদ বলে, “সত্য আনন্দ অন্তরে।” এই উপনিষদ শেখায়, আত্মচিন্তা ও আত্মবোধের মাধ্যমে এক গভীর শান্তি লাভ করা যায়। ধ্যান, প্রার্থনা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই আত্মজ্ঞান অর্জন সম্ভব।

২. কর্পোরেট লাইফে উপনিষদের প্রয়োগ

আজকের প্রতিযোগিতামূলক কর্মজীবনে মানসিক স্থিতি রক্ষা করা কঠিন। আনন্দ উপনিষদের “স্বরূপানন্দ” ধারণা আমাদের শেখায় — বাইরের ফল নয়, নিজের কর্মেই আনন্দ খুঁজে নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করলে স্ট্রেস কমে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং মন শান্ত থাকে।

৩. সম্পর্ক ও ভালোবাসায় উপনিষদীয় দৃষ্টিভঙ্গি

আনন্দ উপনিষদে বলা হয়েছে — সত্যিকারের ভালোবাসা কোনো প্রত্যাশা নয়, এটি আত্মার অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত। যদি আমরা সম্পর্ককে স্বার্থমুক্তভাবে দেখি, তাহলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুখ অনেকগুণ বাড়ে।

৪. সমাজ ও মানবতার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা

উপনিষদের দর্শন মানবজাতিকে শেখায় — সবাই এক ব্রহ্মচেতনার অংশ। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঐক্য ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে হবে। আধুনিক সমাজে বিভেদ দূর করতে এই বার্তাটি সবচেয়ে কার্যকর।

৫. আধ্যাত্মিকতা ও প্রযুক্তির যুগ

যদিও প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করেছে, কিন্তু তা অনেক সময় মনকে ক্লান্ত করেছে। আনন্দ উপনিষদের শিক্ষায় আমরা শিখি — বাস্তবতা ও ডিজিটালতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। দিনের কিছু সময় ধ্যান, নীরবতা ও আত্মচিন্তায় কাটানো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে।

৬. আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আনন্দ উপনিষদের প্রভাব

মনোবিজ্ঞানে আজ “মাইন্ডফুলনেস” বা “ইনার হ্যাপিনেস” বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু এই ধারণার শিকড় উপনিষদীয় জ্ঞানে পাওয়া যায়। আনন্দ উপনিষদ বলে — “আত্মানন্দই পরম আনন্দ”, যা আধুনিক সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিইংয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৭. শিক্ষা ব্যবস্থায় উপনিষদের অন্তর্ভুক্তি

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য, নৈতিকতা এবং আত্মজ্ঞান তৈরি করতে আনন্দ উপনিষদকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও সংবেদনশীল, সৃজনশীল ও মানসিকভাবে স্থিতিশীল হবে।

৮. উপসংহার

আনন্দ উপনিষদ শুধু প্রাচীন ঋষিদের বাণী নয়, এটি ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য একটি “ম্যানুয়াল অব ইননার পিস”। আজকের পৃথিবীতে যখন উদ্বেগ, প্রতিযোগিতা, এবং অস্থিরতা আমাদের ঘিরে ফেলেছে — তখন এই উপনিষদের শিক্ষা হলো এক নির্মল বাতাস, যা আত্মাকে শান্ত করে এবং জীবনকে সার্থক করে তোলে।

চূড়ান্ত বার্তা: আনন্দ উপনিষদ আমাদের শেখায় — “যে আত্মাকে জানে, সে সর্বত্র আনন্দ খুঁজে পায়।” তাই আসুন, আমরা বাইরের নয়, ভিতরের আনন্দকে খুঁজে নিতে শিখি।

পার্ট ১১: আনন্দোপনিষদে নৈতিকতা, আচরণ ও সামাজিক শিক্ষা

আনন্দোপনিষদ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তি ও আনন্দের পথই নয়, এটি সমাজে নৈতিকতা, আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যও নির্দেশনা দেয়। এখানে বলা হয়েছে কিভাবে আত্মজ্ঞান ও ভক্তি জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

১. নৈতিকতার মূলনীতি

উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি সত্যবাদী, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ, সে ব্রহ্মানন্দে পৌঁছায়।”

এখানে তিনটি মূল নীতি — সত্য, সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা — মানুষের মানসিক ভারসাম্য এবং সামাজিক সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।

মনস্তাত্ত্বিকভাবে, এই নৈতিকতা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার মানসিক চাপ কমায়।

২. আচরণ ও সামাজিক দায়িত্ব

আনন্দোপনিষদে উল্লেখিত নৈতিক শিক্ষা আমাদের শেখায় — নিজের কাজ ও আচরণে সততা বজায় রাখা।

- সচেতন কর্ম: নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

- ভালোবাসা: সহকর্মী ও পরিবারকে সম্মান ও ভালোবাসা দেখানো।

- সামাজিক সেবা: দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করা।

৩. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অভ্যাস

উপনিষদ বলছে — আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-discipline) ছাড়া নৈতিকতা স্থায়ী হয় না।

মনোবিজ্ঞানে এটি আমাদের Impulse Control এবং Emotional Regulation ক্ষমতা বাড়ায়, যা মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক সমন্বয় নিশ্চিত করে।

৪. মানসিক প্রভাব

যখন মানুষ সততা, সহানুভূতি ও ন্যায়পরায়ণতা অনুসরণ করে, তখন তার মন শান্ত থাকে, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক সুগঠিত হয় এবং মানসিক চাপ কমে।

এটি আনন্দোপনিষদের মূল শিক্ষা — সত্য ও প্রেমময় আচরণ ব্রহ্মানন্দের পথ।

৫. আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের দিনে আমরা অফিস, পরিবার, এবং সামাজিক জীবনে নৈতিকতা এবং সচেতন আচরণ প্রয়োগ করতে পারি।

- কর্মক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা।

- পরিবারে এবং বন্ধুদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ।

- সমাজে অসহায়দের সাহায্য ও সামাজিক দায়িত্ব পালন।

৬. শিক্ষা ও শিশুবিকাশ

শিশুদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে আনন্দোপনিষদের নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শিশুদের আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি এবং সামাজিক জ্ঞানের বিকাশে সাহায্য করে।

৭. উপসংহার

আনন্দোপনিষদে নৈতিকতা কেবল আধ্যাত্মিক নয়, এটি মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার ভিত্তি। সততা, সহানুভূতি, এবং ন্যায়পরায়ণতা আমাদের জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের সঙ্গে মানসিক শান্তি প্রদান করে।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১২-এ আমরা আলোচণা করব — “আনন্দোপনিষদে ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেসের আধুনিক প্রয়োগ”।

পার্ট ১২: আনন্দোপনিষদে ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেসের আধুনিক প্রয়োগ

আনন্দোপনিষদে ধ্যান ও মননশীলতার (মাইন্ডফুলনেস) গুরুত্ব অপরিসীম। এই অংশে আমরা আলোচনা করব কীভাবে উপনিষদের ধ্যান প্রথা আধুনিক জীবনে মানসিক শান্তি, ফোকাস এবং সুখ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

১. ধ্যানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য

উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি নিজের চেতনায় স্থির হয়, সে ব্রহ্মানন্দে স্থিত হয়।”

ধ্যান মূলত মনকে শান্ত করা, চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা কমানো এবং আত্মচেতনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লক্ষ্য।

২. মনোবিজ্ঞানে ধ্যানের প্রভাব

আধুনিক সাইকোলজিতে ধ্যানকে প্রমাণিত হয়েছে মানসিক চাপ হ্রাস, একাগ্রতা বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্কের ভারসাম্য রক্ষায়। এটি আনন্দোপনিষদের নির্দেশনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. মাইন্ডফুলনেসের উপায়

মাইন্ডফুলনেস বা সচেতন উপস্থিতি শেখায় — প্রতিটি মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকা। আনন্দোপনিষদে ধ্যানকর্মীদের শেখানো হয় —

- শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া

- শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুভূতি লক্ষ্য করা

- চিন্তা ও আবেগকে বিচারবিহীনভাবে গ্রহণ করা

৪. আধুনিক জীবনে ধ্যানের প্রয়োগ

কর্মজীবী, ছাত্র, এবং সাধারণ মানুষ ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ হ্রাস করতে পারেন। প্রতিদিনের ছোট সময়ের ধ্যানও মনকে সতেজ এবং স্বস্তিপূর্ণ রাখে।

৫. ধ্যান এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ

ধ্যান মানুষকে শেখায় কিভাবে রাগ, দুঃখ, উদ্বেগ ইত্যাদি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে চেতনায় স্থির, সে আবেগের অন্ধকারকে অতিক্রম করে।”

৬. শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ

বিদ্যালয় এবং কলেজে শিক্ষার্থীদের ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেস অন্তর্ভুক্ত করলে তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা, একাগ্রতা এবং শিক্ষায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

৭. সমাজে প্রভাব

যদি মানুষ নিজের চেতনা সচেতন রাখে, তাহলে সে সমাজে শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করে। এটি আনন্দোপনিষদের মূল বার্তা — আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সচেতনতা সামাজিক সুস্থতার ভিত্তি।

৮. উপসংহার

আনন্দোপনিষদে ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেস আমাদের শেখায় — নিজেকে চেনা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উপস্থিত থাকা এবং মানসিক শান্তি অর্জন করা। আধুনিক জীবনে এটি অপরিহার্য টুল যা আমাদের জীবনের মান উন্নত করে।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১৩-এ আলোচনা করব — “আনন্দোপনিষদে শিক্ষা ও নৈতিকতার মানসিক প্রভাব”।

পার্ট ১৩: আনন্দোপনিষদে শিক্ষা ও নৈতিকতার মানসিক প্রভাব

আনন্দোপনিষদ কেবল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়, এটি শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করব কীভাবে শিক্ষায় আনন্দোপনিষদের নৈতিক শিক্ষা ছাত্রদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

১. শিক্ষার মূলনীতি

উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে জ্ঞান আত্মা ও নৈতিকতার সঙ্গে মিলিত, সে চিরন্তন আনন্দ পায়।”

এখানে শিক্ষা কেবল তথ্য বা তত্ত্ব নয়, নৈতিক এবং মানসিক বিকাশের অংশ।

২. নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ

ছাত্রদের মধ্যে সততা, সহানুভূতি, এবং ন্যায়পরায়ণতা বিকাশে আনন্দোপনিষদের নির্দেশনা কার্যকর। শিক্ষায় এই নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত করলে তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

৩. মানসিক বিকাশে প্রভাব

যখন শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস, মানসিক স্থিতিশীলতা, এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। এটি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ — আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চাপ মোকাবিলা এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করে।

৪. শিক্ষার আধুনিক প্রয়োগ

বিদ্যালয় ও কলেজে ধ্যান, নৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও আচরণ উন্নত করতে পারে। এতে তারা কেবল পড়াশোনা নয়, সামাজিক ও মানসিক বিকাশও অর্জন করে।

৫. শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকরা আনন্দোপনিষদের নৈতিক শিক্ষা ও মানসিক প্রশিক্ষণ ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা আত্ম-অনুশীলন, সততা, এবং সহানুভূতির মূল্য বুঝতে শেখে।

৬. সমাজে প্রভাব

শিক্ষিত ও নৈতিকভাবে স্থিতিশীল যুবক সমাজে শান্তি, সংহতি, এবং সমন্বয় বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি আনন্দোপনিষদের সামাজিক বার্তা — নৈতিক শিক্ষা মানসিক স্থিতি এবং সামাজিক সুস্থতার ভিত্তি।

৭. উপসংহার

শিক্ষা ও নৈতিকতা একত্রিত হলে ছাত্রদের মানসিক বিকাশ ঘটে। আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় — জ্ঞান কেবল বাহ্যিক নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১৪-এ আলোচণা করা হবে — “আনন্দোপনিষদে আত্মজ্ঞান এবং মানসিক সুস্থতা”।

পার্ট ১৪: আনন্দোপনিষদে আত্মজ্ঞান এবং মানসিক সুস্থতা

আনন্দোপনিষদে আত্মজ্ঞানকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করব কীভাবে আত্মজ্ঞান মানুষের মানসিক সুস্থতা ও সুখের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১. আত্মজ্ঞান কী?

আত্মজ্ঞান মানে নিজের প্রকৃতি, চিন্তা, আবেগ এবং চেতনার প্রতি সম্পূর্ণ সচেতনতা। উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি নিজের চেতনা চেনে, সে সর্বত্র শান্তি ও আনন্দ খুঁজে পায়।”

২. আত্মজ্ঞান এবং মানসিক চাপ

মানসিক চাপ ও উদ্বেগের প্রধান কারণ হলো আত্মসচেতনতার অভাব। আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজের আবেগ, চিন্তা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি সচেতন হয়, যা চাপ হ্রাস এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করে।

৩. আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস

নিজের প্রকৃতি ও শক্তি বোঝার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। উপনিষদ শেখায় — নিজের সীমাবদ্ধতা ও ক্ষমতা বোঝা মানে নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

৪. ধ্যান ও আত্মজ্ঞান

ধ্যান আত্মজ্ঞান অর্জনের মূল উপায়। ধ্যানের মাধ্যমে মনকে শান্ত করে, চিন্তা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এটি মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

৫. আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের দিনে, ব্যস্ত জীবনধারা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে আত্মজ্ঞান হারানো সহজ। নিয়মিত ধ্যান, সচেতনতা অনুশীলন এবং আত্মপর্যবেক্ষণ মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

৬. সামাজিক এবং সম্পর্কের প্রভাব

যখন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান অর্জন করে, সে নিজে শান্ত থাকে এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল ও সমন্বয়পূর্ণ হয়। এটি পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৭. উপসংহার

আত্মজ্ঞান শুধু আধ্যাত্মিক নয়, এটি মানসিক সুস্থতা, সামাজিক আচরণ এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করার মূল চাবিকাঠি। আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় — “নিজেকে চেনা মানে সত্যিকারের আনন্দ খুঁজে পাওয়া।”

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১৫-এ আলোচনা করা হবে — “আনন্দোপনিষদে মাইন্ডফুলনেস ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব”।

পার্ট ১৫: আনন্দোপনিষদে মাইন্ডফুলনেস ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

আনন্দোপনিষদে মাইন্ডফুলনেস এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে একটি সুষম ও সুখী জীবনযাপনের মূল ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করব কীভাবে এগুলি মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করে।

১. মাইন্ডফুলনেস কী?

মাইন্ডফুলনেস মানে হলো সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বর্তমান মুহূর্তে থাকা। উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্ত সচেতনভাবে উদযাপন করে, সে চিরন্তন আনন্দ খুঁজে পায়।”

২. আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে নিজের আবেগ, চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। উপনিষদ শেখায় —

- রাগ, লোভ ও ইর্ষার প্রতি সচেতন হওয়া

- আবেগকে যুক্তি এবং নৈতিকতার সঙ্গে সমন্বয় করা

- চেষ্টা ও প্রয়াসের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৩. মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রভাব

মাইন্ডফুলনেস এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ মানসিক চাপ কমায়, উদ্বেগ হ্রাস করে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। এটি আধুনিক জীবনের মানসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর।

৪. ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেসের সংযোগ

ধ্যান মাইন্ডফুলনেসের একটি সরাসরি উপায়। নিয়মিত ধ্যান চর্চা আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় এবং মনের অশান্তি কমায়। এটি আনন্দোপনিষদের মূল শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. সামাজিক জীবনে প্রয়োগ

যদি মানুষ মাইন্ডফুল এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত থাকে, সে সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজে সমন্বয়পূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে। এটি সামাজিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৬. শিক্ষায় প্রয়োগ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাইন্ডফুলনেস এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ চর্চা করলে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, আচরণ শৃঙ্খলিত হয় এবং মানসিক চাপ কমে।

৭. উপসংহার

আনন্দোপনিষদ আমাদের শেখায় — মাইন্ডফুলনেস এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া সত্যিকারের আনন্দ অর্জন সম্ভব নয়। এগুলি মানসিক স্থিতি, সামাজিক সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের মূল চাবিকাঠি।

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১৬-এ আলোচনা করা হবে — “আনন্দোপনিষদে আত্মিক স্বাধীনতা ও জীবনমূল্য”।

পার্ট ১৬: আনন্দোপনিষদে আত্মিক স্বাধীনতা ও জীবনমূল্য

আনন্দোপনিষদে আত্মিক স্বাধীনতা (spiritual freedom) এবং জীবনমূল্যের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে আমরা বিশ্লেষণ করব কীভাবে আত্মিক স্বাধীনতা এবং জীবনমূল্য মানুষের মানসিক শান্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুখী জীবনযাপনে প্রভাব ফেলে।

১. আত্মিক স্বাধীনতা কী?

আত্মিক স্বাধীনতা মানে নিজের চিন্তা, আবেগ এবং কার্যকলাপের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা এবং নিয়ন্ত্রণ। উপনিষদে বলা হয়েছে —

“যে ব্যক্তি চেতনায় স্বাধীন, সে বাইরের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়।”

২. জীবনমূল্যের সংজ্ঞা

জীবনমূল্য বলতে বোঝায় নৈতিকতা, সততা, সহানুভূতি, এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে জীবন পরিচালনা করা। এটি ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং মানসিক স্থিতি নিশ্চিত করে।

৩. আত্মিক স্বাধীনতার মানসিক প্রভাব

আত্মিকভাবে স্বাধীন ব্যক্তি মানসিক চাপ কম অনুভব করে। সে চিন্তা ও আবেগের প্রভাবে বাঁধা পড়ে না এবং সিদ্ধান্ত নিতে আত্মবিশ্বাসী হয়। এটি আনন্দোপনিষদের মূল শিক্ষা — চেতনা এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি।

৪. সামাজিক প্রভাব

যদি ব্যক্তি আত্মিকভাবে স্বাধীন হয় এবং জীবনমূল্য বজায় রাখে, সে সমাজে ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে। এটি সামাজিক সংহতি এবং সম্পর্কের উন্নয়নে সাহায্য করে।

৫. আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

ব্যস্ত এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ আধুনিক জীবনে আত্মিক স্বাধীনতা অর্জন করা মানসিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। নিয়মিত ধ্যান, সচেতনতা এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়।

৬. শিক্ষায় প্রয়োগ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মিক স্বাধীনতা ও জীবনমূল্য চর্চা করলে তারা মানসিকভাবে স্থিতিশীল, নৈতিক এবং সমাজমুখী হয়ে ওঠে। এটি তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনে সাহায্য করে।

৭. উপসংহার

আত্মিক স্বাধীনতা এবং জীবনমূল্য অর্জন করলে মানুষ নিজের জীবন এবং সমাজের সঙ্গে সুষম ও সুখী সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। আনন্দোপনিষদে এ বার্তা সুস্পষ্ট — “চেতনা ও নৈতিকতার সঙ্গে জীবন পরিচালনা করাই সত্যিকারের মুক্তি এবং আনন্দের পথ।”

পরবর্তী অংশ

পার্ট ১৭-এ আলোচনা করা হবে — “আনন্দোপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চা ও মানসিক সুস্থতা”।