ঐতরেয় উপনিষদ — পার্ট-বাই-পার্ট ব্যাখ্যা (মনোবিজ্ঞানসহ)

নোট: প্রতিটি অংশে থাকবে মূল ভাব, দর্শন, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ইনসাইট এবং দৈনন্দিন অনুশীলন।

অংশ ১ — পরিচিতি: ঐতরেয় উপনিষদ কোথা থেকে, কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ঐতরেয় (Aitareya) উপনিষদ হলো রিগ্বেদ ও আয়তিহাসিক বেদান্ত-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি। এটি প্রধানত উৎসর্গ করা হয় রিশি ঐতরেয়-এর পরিবার বা শাখার শিক্ষাসমূহের প্রতি — তাই নাম। সামগ্রিকভাবে এটিতে ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মা (ātman) ও ব্রহ্ম-অন্বেষণ সংক্রান্ত মৌলিক অনুশীলন ও টীকা পাওয়া যায়।

এই উপনিষদে মূলত সৃষ্টির কাহিনি, আত্মার প্রকৃতি, জ্ঞানের গুরুত্ব এবং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মূল ব্যাখ্যা আছে। আজকের যুগে যেখানে মানসিক চাপ, অর্থহীনতার অনুভূতি ও পরিচয়ের সংকট বেড়ে গেছে — ঐতরেয় উপনিষদের মৌলবাদী কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক জ্ঞান এখনও আমাদের মানসিক সুস্থতার কাজেই লাগে।

মনোবৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মপাঠ

ঐতরেয় উপনিষদ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই — মানুষের পরিচয়ের সংকট একাধিক স্তরে কাজ করে: জৈবিক, মানসিক ও অস্তিত্বগত। উপনিষদ তিন স্তরের প্রশ্ন তোলে: আমি কে? আমি কোথা থেকে এলে? আমার কাজ কী? এই তিন প্রশ্নই আজকের existential therapy-এর মূল বিষয়।

অংশ ২ — সৃষ্টিতত্ত্ব: “ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দন”

ঐতরেয় উত্থাপন করে যে সর্বপ্রথমে ছিল ব্রহ্ম — পরম এক বাস্তবতা। সেই ব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করলেন বাক্য/উচ্চারণ বা চেতনাধারা হিসেবে, এবং সেখান থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি। উপনিষদে বলা হয় — প্রথম সৃষ্টিই হলো পরম আত্মা বা চেতনা, তারপর ধীরে ধীরে জগতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এই কাহিনিটা আধুনিক ভাষায় বললে — প্রাথমিকভাবে “অন্তর্দৃষ্টি বা অচেতন পর্যায়ে” কিছু ঘটে এবং তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চিন্তা, ভাষা, কর্ম এবং সমাজ গঠিত হয়। এমন ধারণা cognitive science-এও দেখা যায়: অভ্যন্তরীণ মডেল (internal model) তৈরী হলে সে বাইরের world-model তৈরিতে সহায়ক হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক মিল

সৃষ্টি-কথ্যকে আমরা সিম্বোলিকভাবে বোঝাতে পারি—নিঃশব্দ অন্তরক থেকে অর্থ উৎপন্ন হলেই আমাদের আচরণিক প্যাটার্ন তৈরি হয়। Neuroscience-এ perception → representation → action এই সিরিয়ালিটি আছে; উপনিষদও এক ধরনের ধ্যানভিত্তিক ও চেতনার ভিত্তিক সিরিয়ালিটি বলে।

অংশ ৩ — ‘আমি কে?’ — আত্মার (Ātman) পরিচয়

ঐতরেয়ে অ্যাটম্যান বা আত্মার ধারণাকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এখানে আত্মাকে দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের ওপরে, অদৃশ্য কিন্তু প্রত্যক্ষীয়ভাবে অনুভুত বলা হয়েছে। উপনিষদ গ্রন্থটি বারবার আমাদের বলে — দেহ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু চেতনা/আত্মা অচল।

আধুনিক বোঝা

মনোবিজ্ঞানে consciousness বা self-awareness-কে কেন্দ্রীয় বলা হয়। ঐতরেয়ে আত্মা-চেতনার ধারণা যেমন নানাভাবে ব্যক্তির মানসিক স্থিতি নির্ধারণ করে, ঠিক তেমনই বর্তমান মনোবিজ্ঞানও বলে—অবচেতন, আত্মপর্যবেক্ষণ ও metacognition জীবনের মান ও সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।

অনুশীলন

- প্রতিদিন ৫–১০ মিনিট ‘witnessing’ প্র্যাকটিস করো: বসে নিজের শ্বাস, চিন্তা ও অনুভূতি নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করো (এটা তুমি নই — তুমি এটা দেখছো)।

- জার্নালিং: ‘আজ আমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিলাম?’ — তিনটি লাইন লিখে রাখো।

অংশ ৪ — বৌদ্ধিক জ্ঞান বনাম অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান

ঐতরেয় বলেছে — গ্রন্থে পড়া জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; বাস্তব অভিজ্ঞতা (anubhava)-এর মধ্য দিয়েই জ্ঞান পরিণত হয়। একজনে শিক্ষক-বক্তৃতা শুনলেই যদি অন্তর না বদলে, জ্ঞান কার্যকর হবে না। এই শ্রবণ-মনন-অনুভব (śravaṇa-manana-nididhyāsana) লাইনটিই উপনিষদের ক্লাসিক শিক্ষা ধারা।

মনোবৈজ্ঞানিক অনুরূপ

এটি modern experiential learning ও CBT-র কোর ধারণার সঙ্গে মিলে — নিজে অভিজ্ঞ হলে change deep হয়; শুধু আইডিয়াতে আটকে থাকলে behaviour বদলায় না।

অংশ ৫ — রূপক গল্প: মানবজীবনকে রূপক দিয়ে বার্তা

ঐতরেয় বিভিন্ন রূপক (metaphor) ব্যবহার করে জীবন ব্যাখ্যা করে — যেমন জন্মকে বীজ বোনার মত, দেহকে অস্থায়ী বস্তু মনে করো। এই রূপকগুলি পাঠককে cognitive reframing করতে সাহায্য করে: কষ্টকে কেবল কষ্টই নয়; তা পরিবর্তনের একটি ধাপ।

মানসিক প্রয়োগ

যখন তুমি জীবনের কষ্টকে ‘শিক্ষা-বীজ’ হিসেবে দেখবে, তখন সেই কষ্ট ডেভেলপমেন্ট-মুডোতে যাবে, আর হতাশা কমে resilience বাড়বে।

অংশ ৬ — কর্মফল (Karma) ও দায়িত্ববোধ

ঐতরেয়ে কর্ম-ধারণা সহজ ভাষায় তুলে ধরে — তোমার কাজের ফল তোমাকেই ফেরত দিতে পারে। কাজকে একটি ethic হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে নিঃস্বার্থ কাজ ও দায়িত্ববোধকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীয় প্রাসঙ্গিকতা

Behavioral psychology বলে—action → consequence loop ব্যক্তির habit এবং identity গঠনে কাজ করে। যদি তুমি ধারাবাহিকভাবে ‘ভাল কাজ’ করো, সেটি gradual identity change আনবে (I am a helpful person)।

প্র্যাকটিক্যাল টিপস

- দৈনন্দিন ছোট কাজকে ‘কর্ম’ মনে করে সুনিষ্ঠভাবে করো — ছোট-খাট বড় ধরনেরভাবে অন্যকে সহায়তা করো।

- প্রতিদিন ১টি নীতিগত কাজ করো—(কমপক্ষে) সপ্তাহে ১ বার কাউকে ইতিবাচকভাবে সাহায্য করো।

অংশ ৭ — পুনর্জন্ম এবং ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা

ঐতরেয় পুনর্জন্মের আইডিয়া (rebirth)-কে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে অভিজ্ঞতাগুলো নিছক বৃত্তান্ত নয়; তারা চেতনার ক্রমাগত ধারায় সংযুক্ত। মানসিক ভাষায় বললে — পুরোনো অভিজ্ঞতার নিদর্শন (patterns) নতুন আচরণে রূপ নেয়।

মনোবৈজ্ঞানিক অনুপ্রবেশ

এই ধারণা psychodynamic ও transpersonal thought-এর সাথে মিল খায় — পুরনো ট্রমা, ইম্প্যাশন বা শ্যাডো আচরণ পুনরাবৃত্তি হলে সেটাকে therapeutic intervention দরকার। উপনিষদ বলছে—conscious re-insight এর মাধ্যমে সেই প্যাটার্ন ভেঙে যায়।

অংশ ৮ — আচার্য ও গুরুর ভূমিকা

ঐতরেয় গুরু-শিক্ষক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় — কারণ গুরুর নির্দেশনা ছাড়া অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ধরা কঠিন। শিক্ষক here acts as a mirror ও secure base।

মানসিক মডেল

Attachment theory এবং social learning অনুযায়ী mentor বা guide থাকলে learner-এর confidence, modelling এবং moral development দ্রুত হয়। তাই গুরুর ভূমিকা আজও প্রাসঙ্গিক।

অংশ ৯ — নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব

ঐতরেয় ধারায় নৈতিকতা ব্যক্তিগত মুক্তি ও সামাজিক কল্যাণ—দুইজনেই জরুরি। সত্য, অসহিংসা, অতিথিসেবার মতো নীতিগুলো সামাজিক বন্ধন মজবুত করে।

মনোবৈজ্ঞানিক উপকারিতা

Altruism ও communal practice গ্রুপ-কোহেসন বাড়ায়, loneliness কমায় এবং overall well-being উন্নত করে। উপনিষদে বলার মানে —ethical life psychological health-এর সঙ্গেই যায়।

অংশ ১০ — ধ্যান, আত্ম-অনুশীলন ও শব্দচর্চা (Mantra)

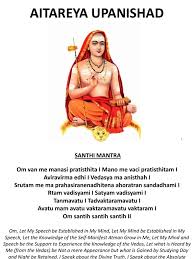

ঐতরেয়ে ধ্যান ও মন্ত্রচর্চায় গুরুত্ব দেওয়া আছে। শব্দ (vac)-এর শক্তি নিয়ে বলা হয়েছে—সঠিক উচ্চারণ ও নীরব অনুশীলন ধীরে ধীরে মনকে স্থির করে।

নিউরোসায়েন্স কনটেক্সট

Mantra repetition → rhythmic breathing → vagal tone বৃদ্ধি → stress reduction. এটি আজকের mindfulness এবং relaxation techniques-এর সঙ্গে পুরোপুরি relevant।

প্র্যাকটিক্যাল রুটিন (সাজেশন)

- প্রাতঃকালে ১০ মিনিট: box-breathing (4-4-4-4) + সহজ মন্ত্র ৫ মিনিট জপ।

- দুপুরে ৫ মিনিট: mindful walking (পাঁচটি ধাপে)—grounding sense practice।

- রাত্রে ১০ মিনিট: body-scan + gratitude reflection।

অংশ ১১ — অস্তিত্বগত প্রশ্ন ও মানসিক চাপ (Existential anxiety)

ঐতরেয় শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করে—জীবনের অর্থ কী? এই existential anxiety-কে উপনিষদ নীরবতা ও আত্মজ্ঞান দিয়ে মোকাবিলা করার পরামর্শ দেয়।

থেরাপিউটিক মিল

Viktor Frankl-এর logotherapy বলে—meaning finding reduces death anxiety। ঐতরেয়ের পরামর্শও একই: অর্থ -জ্ঞান স্থির করলে মৃত্যু-ভয় ও আকারহীন উদ্বেগ কমে।

অংশ ১২ — ৩০-দিন প্র্যাকটিস প্ল্যান (সমন্বিত)

নিচে একটি বাস্তবসম্মত ৩০-দিন প্ল্যান দিলাম; প্রতিদিন মোট ২০–৩০ মিনিট লেগে যাবে: ধ্যান, মন্ত্র, journaling ও নৈতিক কাজের মিশ্রণ।

- দিন 1–7: প্রতিদিন 10 মিনিট ব্রিদিং + 5 মিনিট মন্ত্র (ওম বা নিজের পছন্দের সংক্ষিপ্ত পাঠ)। প্রতিদিন রাতের জার্নালে 3টি কৃতজ্ঞতা লিখবে।

- দিন 8–15: 10 মিনিট ভিত্তিক ধ্যান + 10 মিনিট reflective journaling (আজ কি করেছি, কেন করেছি)।

- দিন 16–23: 15 মিনিট guided meditation + সপ্তাহে একদিন altruistic action (কারো সাহায্য)।

- দিন 24–30: 20–30 মিনিট meditation/mantra + এক সপ্তাহে এক দিন nature-sitting + community service activity।

অংশ ১৩ — থেরাপিউটিক কেস স্টাডি (সংক্ষিপ্ত ও কাল্পনিক)

রুমা, ৩২ বছর, উচ্চচাপ ও উদ্বেগে ভুগছিলেন। তিনি ৬ সপ্তাহ ঐতরেয়-ভিত্তিক প্রোগ্রাম মেনে চলেন (সাধারণ ধ্যান, মন্ত্র, journaling, weekly community action)। ফল: ঘুমে উন্নতি, daily worry-loops কমে, purpose sense বেড়ে যায়।

এই উদাহরণ দেখায়—প্রাচীন অনুশাসন সমসাময়িক থেরাপির সাথেও মিল খায়; তবে clinical-level সমস্যা হলে পেশাদার থেরাপিস্টের সঙ্গেই কাজ করা উচিত।

অংশ ১৪ — সীমাবদ্ধতা ও সতর্কতা

উপনিষদীয় অনুশাসন শক্তিশালী—তবে সব রোগীর জন্য উপযুক্ত নয়। ডিপ্রেশন, মনস্তাত্ত্বিক রোগে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনায় নির্ভর করা বিপজ্জনক। বিশেষত আত্মহত্যা-চিন্তা, সাইকোসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে clinical intervention অপরিহার্য।

সতর্কতাস্বরূপ: যদি অনুশীলনের সময় কোনো বিভ্রান্তি বা mental overwhelm দেখা দেয়, থামো এবং পেশাদার সুবিধা নাও।

অংশ ১৫ — উপসংহার: ঐতরেয় উপনিষদের আধুনিক অর্থ

সংক্ষেপে—ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের শেখায় কিভাবে চেতনার স্তর, নৈতিকতা, ধ্যান ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন তৈরি করা যায়। এটির শিক্ষা মানসিক সুস্থতা, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সামাজিক কায়েমের জন্য কার্যকর।

চূড়ান্ত কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস

- দৈনিক নির্দিষ্ট সময় ধরে ধ্যান করুন — continuity matters।

- নিজের কাজকে উদ্দেশ্যমূলক (purposeful) মনে করুন — ছোট কাজও বড় লক্ষ্য গঠনে সাহায্য করে।

- একটা মেন্টর/কনফিড্যান্ট রাখুন—গাইডেন্স বহু ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনে।

- সীমাবদ্ধ হলে clinical help নেবেন—স্পিরিচুয়ালিটি কোনো চিকিৎসার বিকল্প নয়।

অংশ ১ — ঐতরেয় উপনিষদের পরিচিতি

ঐতরেয় উপনিষদ রিগ্বেদের অংশ এবং বেদান্ত সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ।

এখানে মূলত সৃষ্টি, আত্মা (আত্মন), ব্রহ্ম, চেতনা, জ্ঞান ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপনিষদটি দর্শনশাস্ত্রের এক অনন্য সম্পদ, যা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার গভীরতা প্রকাশ করে।

এর শিক্ষাগুলো আজও মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—বিশেষ করে আত্মজ্ঞান, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক ভারসাম্যের জন্য।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ঐতরেয় উপনিষদ মূলত রিশি ঐতরেয় মহিদাসের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এটি মানুষের অস্তিত্বের সূচনা, আত্মার প্রকৃতি এবং জীবনের সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাওয়ার একটি দার্শনিক রোডম্যাপ।

এখানে বলা হয়েছে—মানুষ কেবল দেহ নয়, সে চেতনার এক অনন্ত প্রকাশ।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঐতরেয় উপনিষদের পরিচিতি আমাদের অস্তিত্বগত প্রশ্ন বা existential questions-এর সাথে মিলে যায়।

যেমন—“আমি কে?”, “আমি কোথা থেকে এসেছি?”, “আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?”।

এই প্রশ্নগুলোই আধুনিক সাইকোলজি এবং বিশেষত existential psychology-এর মূল কেন্দ্র।

আজকের যুগে যখন মানুষ পরিচয় সংকটে ভোগে, তখন ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে,

আমরা শুধু দেহ নই—আমরা চেতনা ও সম্ভাবনার এক বিশাল জগত।

ব্যবহারিক অনুশীলন

- প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করুন: “আমি কে?”।

উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করবেন না, শুধু প্রশ্নটা মনে রাখুন। - একটি ডায়েরি রাখুন যেখানে প্রতিদিন নিজের অনুভূতি ও চিন্তা লিখবেন।

এতে আত্মপরিচয় ও আত্মসচেতনতা বাড়বে।

অংশ ২ — সৃষ্টিতত্ত্ব: ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দন

ঐতরেয় উপনিষদে সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে এক গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এখানে বলা হয়েছে—আদিতে শুধু “আত্মা” বা “ব্রহ্ম” বিদ্যমান ছিল।

কিছুই ছিল না, শুধু এক অনন্ত চেতনা।

এই চেতনার ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করলেন জগতের মধ্যে।

সৃষ্টির এই মুহূর্তকে বলা হয়েছে চেতনার প্রথম স্পন্দন।

ব্রহ্মের ইচ্ছা

উপনিষদে বলা হয়েছে—“আত্মা ইচ্ছা করলেন: আমি বহুবিধ হব, আমি সৃষ্টি করব।”

এই ইচ্ছাই জগতের জন্মের কারণ।

প্রথমে মহাকাশ, তারপর বায়ু, আগুন, জল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

এরপর জীবের জন্ম, এবং অবশেষে মানুষ আবির্ভূত হয়।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সৃষ্টির এই বর্ণনা Creative Process বা সৃজনশীলতার সাথে তুলনা করা যায়।

একজন মানুষ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চায়—একটি কবিতা, ছবি বা উদ্ভাবন—তখন সেই ইচ্ছার মধ্যেই সৃষ্টির বীজ থাকে।

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের শেখায় যে, মানুষের ভেতরের সৃজনশীলতা আসলে ব্রহ্মেরই প্রতিফলন।

যে চেতনা বিশ্ব সৃষ্টি করেছে, সেই চেতনারই ক্ষুদ্র প্রকাশ আমাদের মধ্যে সৃজনশীল শক্তি হিসেবে কাজ করে।

আত্মবিকাশের প্রয়োগ

- নিজের মধ্যে সৃজনশীল শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে প্রতিদিন ১০ মিনিট নীরবে বসুন এবং মনকে খালি করার চেষ্টা করুন।

- সপ্তাহে অন্তত একদিন এমন কিছু তৈরি করুন যা আপনাকে আনন্দ দেয়—যেমন আঁকা, লেখা বা নতুন কোনো ধারণা তৈরি।

- নিজেকে মনে করিয়ে দিন—“আমি স্রষ্টারই অংশ, আমার ভেতরেও অসীম সৃষ্টিশক্তি আছে।”

অংশ ৩ — মানুষের উদ্ভব ও আত্মার ভূমিকা

ঐতরেয় উপনিষদে মানুষের আবির্ভাবকে মহাজাগতিক সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমে প্রকৃতি, তারপর প্রাণ, এবং অবশেষে মানুষ জন্ম নিলেন, যার মধ্যে আত্মার বিশেষ প্রকাশ ঘটে।

উপনিষদে বলা হয়েছে—মানুষই একমাত্র জীব, যে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে।

অন্য প্রাণীরা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, কিন্তু মানুষের ভেতরে আত্মসচেতনতার জাগরণ ঘটে।

এই আত্মসচেতনতার কারণেই মানুষ আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান শুরু করতে সক্ষম হয়।

মানুষ: সৃষ্টির শিখর

মানুষের মধ্যে তিনটি স্তর বা উপাদানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

- শরীর — ইন্দ্রিয় ও ভৌত অস্তিত্ব।

- প্রাণ — জীবনীশক্তি যা শরীরকে সচল রাখে।

- মন ও বুদ্ধি — যা আত্মার প্রতিফলন, এবং যা মানুষকে জ্ঞানের পথে চালিত করে।

এই তিন স্তর একসাথে মিলেই মানুষকে পূর্ণতা দেয়।

কিন্তু উপনিষদের মূল বার্তা হলো—মানুষের প্রকৃত পরিচয় শরীর বা মনের মধ্যে নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত আত্মায়।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, মানুষের আত্মসচেতনতা বা Self-Awareness

একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এই আত্মসচেতনতার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি—“আমি কে?”, “আমার উদ্দেশ্য কী?”,

“জীবনের মানে কোথায়?”।

ঐতরেয় উপনিষদও একই প্রশ্ন তোলে এবং উত্তর দেয়—মানুষ কেবল শরীর নয়, বরং সে একটি অনন্ত আত্মা,

যা ব্রহ্মের অংশ।

আত্মবিকাশের প্রয়োগ

- প্রতিদিন কিছু সময় নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবুন। ডায়েরি লিখতে পারেন।

- মন ও শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে মেডিটেশন বা যোগাভ্যাস করুন।

- নিজেকে মনে করিয়ে দিন—“আমার ভেতরে যে আত্মা আছে, সেটাই আমার প্রকৃত সত্তা।”

অংশ ৪ — জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর দর্শন

ঐতরেয় উপনিষদ জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর একটি গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এখানে বলা হয়েছে, আত্মা বা আত্মন অবিনশ্বর—সে জন্ম নেয় না, মরে না।

জন্ম হলো আত্মার একটি নতুন শরীর লাভ করা, আর মৃত্যু হলো পুরনো শরীর ত্যাগ করা।

অতএব, জন্ম ও মৃত্যু কেবল রূপান্তর, আসল সত্তা বা আত্মা সর্বদা শাশ্বত ও অক্ষয়।

জন্মের দর্শন

উপনিষদ অনুসারে, যখন আত্মা পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায়, তখন সে শরীরকে ধারণ করে।

শিশুর জন্ম আসলে আত্মার নতুন যাত্রা শুরু মাত্র।

এই ধারণা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জীবনচক্র তত্ত্ব এর সাথে মিলে যায়,

যেখানে বলা হয় প্রতিটি জন্ম নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সুযোগ।

জীবনের উদ্দেশ্য

ঐতরেয় উপনিষদে জীবনের উদ্দেশ্য হলো আত্মার উপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান।

মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপ—শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য—সবই এক ধরনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

আনন্দ, দুঃখ, সাফল্য, ব্যর্থতা—সবই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম।

যখন মানুষ আত্মাকে চিনতে শেখে, তখনই সে মুক্তির পথে এগোতে পারে।

মৃত্যুর দর্শন

মৃত্যুকে উপনিষদে ভয়ের বস্তু বলা হয়নি।

বরং মৃত্যু হলো আত্মার একটি নতুন অধ্যায়।

যেমন আমরা পুরনো পোশাক ফেলে নতুন পোশাক পরি, তেমনি আত্মা পুরনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের Grief Therapy বা শোক মোকাবিলা প্রক্রিয়ায়ও প্রভাব ফেলে,

যেখানে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন বা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস মানুষকে মানসিক শক্তি দেয়।

মনোবিজ্ঞান ও জীবন-মৃত্যুর উপলব্ধি

- Existential Psychology বলে—মৃত্যুকে মেনে নিলে জীবনের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে।

- Positive Psychology শেখায়—মৃত্যুর ভয় কাটিয়ে মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারে।

- Mindfulness অনুশীলন আমাদের শেখায়—“বর্তমান মুহূর্তই সবচেয়ে মূল্যবান।”

জীবনের দর্শনকে জীবনে প্রয়োগ

- প্রতিদিনের কাজের মাঝে জীবনের অস্থায়িত্বকে স্মরণ করুন।

- ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতিকে জীবনের কেন্দ্রে রাখুন।

- মৃত্যুকে ভয় নয়, বরং এক নতুন যাত্রা হিসেবে কল্পনা করুন।

অংশ ৫ — আত্মা ও চেতনার সংলাপ

ঐতরেয় উপনিষদে আত্মা ও চেতনার সম্পর্ক নিয়ে অসাধারণ আলোচনা পাওয়া যায়।

এখানে আত্মাকে বলা হয়েছে “প্রাণ” এবং “চিত্ত” এর মূল উৎস।

প্রাণের মধ্যে রয়েছে শ্বাস, শক্তি ও জীবনধারা; আর চেতনার মধ্যে রয়েছে চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধি।

দুইয়ের মিলেই মানুষ তার অস্তিত্বকে বোঝে।

আত্মা ও চেতনার মিলন

আত্মা যেন এক অনন্ত সমুদ্র, আর চেতনা তার তরঙ্গ।

তরঙ্গকে সমুদ্র থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনি চেতনাকে আত্মা থেকে আলাদা করা যায় না।

ঐতরেয় উপনিষদ শেখায় যে, আমরা যতই বাহ্যিক জগৎকে উপলব্ধি করি না কেন,

তার আসল শক্তি আমাদের ভেতরের আত্মা থেকেই উৎসারিত।

মনোবিজ্ঞান ও চেতনার ব্যাখ্যা

মনোবিজ্ঞানে চেতনা (Consciousness) হলো মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীয় অঙ্গ।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড চেতনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন—Conscious, Subconscious, Unconscious।

ঐতরেয় উপনিষদও বলেছে, আত্মার আলোয় এই সব স্তরের চেতনা সক্রিয় হয়।

অর্থাৎ, আত্মা হলো মানসিক জগতের মূল চালিকাশক্তি।

চেতনা ও আত্মজ্ঞান

যখন মানুষ নিজের চেতনাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তখন সে আত্মার সান্নিধ্যে আসে।

ধ্যান, মনন ও আত্মচিন্তা চেতনাকে আত্মার সাথে যুক্ত করে।

এই সংযোগই হলো আত্মজ্ঞান।

উপনিষদে বলা হয়েছে—“যে আত্মাকে জানে, সে সর্বত্র শান্তি পায়।”

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাথে তুলনা

- Transpersonal Psychology: আত্মাকে মানব অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হিসেবে দেখে।

- Neuroscience: মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে চেতনার বাহক মনে করে, তবে এর উৎস অজানা।

- Mindfulness & Meditation: চেতনাকে আত্মার সাথে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শেখায়।

শিক্ষা

- চেতনাকে আত্মার আলো হিসেবে অনুভব করা উচিত।

- ধ্যান ও আত্মমনন চেতনাকে শুদ্ধ করে।

- আত্মার সাথে মিলন ঘটলে মানসিক শান্তি ও ভারসাম্য আসে।

অংশ ৬ — ধ্যান, ব্রহ্মবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান

ঐতরেয় উপনিষদে ধ্যান (Meditation) বা মননকে সর্বোচ্চ আত্মজ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে বলা হয়েছে।

এখানে বলা হয়, ব্রহ্মকে জানা যায় না বাহ্যিক বস্তু বা ইন্দ্রিয়জগতের মাধ্যমে, বরং ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার গভীরে প্রবেশ করেই তাকে উপলব্ধি করা যায়।

ধ্যান হলো আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনের দরজা।

ধ্যানের ভূমিকা

ধ্যান মানুষকে তার ভেতরের আত্মার সাথে যুক্ত করে।

যখন মন স্থির হয়, তখন অন্তরের আলো জ্বলে ওঠে।

উপনিষদে বলা হয়েছে—“ধ্যানেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়।”

ধ্যান মানুষকে জাগতিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে এবং তাকে আত্মিক জ্ঞানের পথে পরিচালিত করে।

ব্রহ্মবিদ্যা

ঐতরেয় উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্ম-জ্ঞান হলো সর্বোচ্চ জ্ঞান।

এখানে বলা হয়েছে, যিনি জানেন যে এই জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে উৎসারিত এবং ব্রহ্মেই লীন হবে,

তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

এই জ্ঞান মানুষকে অহংকার থেকে মুক্ত করে এবং তাকে দয়ার, ভালোবাসার ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে।

মনোবিজ্ঞান ও ধ্যান

মনোবিজ্ঞানে ধ্যানকে বলা হয় Meditative Therapy,

যা মানসিক চাপ কমায়, মনোযোগ বাড়ায় এবং আবেগের ভারসাম্য রক্ষা করে।

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ধ্যান মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ককে পুনর্গঠন করে এবং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করে।

এটি Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) প্রক্রিয়ার সাথেও মিল রয়েছে।

ধ্যান ও আত্মচিকিৎসা

- ধ্যান মনকে শান্ত করে এবং উদ্বেগ হ্রাস করে।

- ধ্যান মানুষকে আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

- ধ্যান মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত।

ব্যবহারিক শিক্ষা

- প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট ধ্যান করা উচিত।

- ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব।

- ধ্যান মানুষকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করে।

অংশ ৭ — নৈতিকতা, ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ

ঐতরেয় উপনিষদ শুধু আত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞানই শেখায় না,

এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নৈতিকতা ও ধর্মের পথও নির্দেশ করে।

এখানে বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যা কেবল ধ্যান বা দর্শনের জন্য নয়,

বরং মানবজীবনের প্রতিটি কাজে তা প্রয়োগ করা জরুরি।

এই উপনিষদ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, ধর্মানুগ জীবনযাপন এবং সমাজে মানবিকতার মূল্যকে প্রাধান্য দেয়।

নৈতিকতার ভিত্তি

উপনিষদে বলা হয়েছে, “সত্যই ধর্ম”।

সত্যকে ধারণ করাই প্রকৃত ধর্ম।

মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা ও স্বার্থপরতা মানুষকে অন্ধকারে নিয়ে যায়,

অন্যদিকে সত্য, দয়া, দান ও ক্ষমা মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কখনো অন্যকে কষ্ট দেয় না, কারণ সে জানে সব আত্মাই এক এবং একেই ব্রহ্ম।

ধর্ম ও সমাজ

ঐতরেয় উপনিষদে ধর্ম মানে কেবল আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং সঠিকভাবে কর্তব্য পালন।

একজন শিক্ষকের ধর্ম হলো জ্ঞান দান, একজন পিতামাতার ধর্ম হলো সন্তানকে সঠিক পথে গড়ে তোলা,

একজন রাজনীতিবিদের ধর্ম হলো ন্যায়ের পথে শাসন করা।

অতএব, ধর্ম মানে দায়িত্ব পালন করা, যা সমাজকে সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ করে তোলে।

মানবিক মূল্যবোধ

উপনিষদ আমাদের শেখায় যে, “অহিংসা পরম ধর্ম”।

মানবিকতার মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং ভালোবাসা মূল ভিত্তি।

যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে,

সে অন্যের ভেতরেও একই আত্মাকে দেখে এবং সবার সাথে মানবিক আচরণ করে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নৈতিকতা

- Developmental Psychology (Lawrence Kohlberg) বলে, নৈতিকতা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়।

- Humanistic Psychology (Carl Rogers, Maslow) শেখায় যে, মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে পূর্ণতা ও আত্মোন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

- উপনিষদের নীতি এসব মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শিক্ষা

- সত্য ও ন্যায়কে জীবনের মূল ভিত্তি করতে হবে।

- ধর্ম মানে শুধু আচার নয়, বরং দায়িত্ব পালন।

- মানবিকতার আলোয় সমাজ শান্তিপূর্ণ হয়।

অংশ ৮ — আত্মা, ব্রহ্ম ও বিশ্বচেতনার ঐক্য

ঐতরেয় উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা হয়নি।

এখানে বলা হয়েছে—“আত্মা ব্রহ্ম”।

যে আত্মা আমাদের ভেতরে আছে, সেই একই শক্তি মহাবিশ্বেও বিদ্যমান।

অতএব, ব্যক্তি আত্মা (জীবাত্মা) এবং মহাজাগতিক আত্মা (পরমাত্মা) আসলে একই সত্তার দুই রূপ।

এই দর্শন বিশ্বচেতনার ঐক্যের শিক্ষা দেয়।

আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য

উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য বোঝাতে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—

যেমন নদী সমুদ্রে মিলিত হয়ে একাকার হয়,

তেমনি ব্যক্তিগত আত্মাও ব্রহ্মে মিলিত হয়।

এই মিলনই হলো মোক্ষ বা মুক্তি।

বিশ্বচেতনার ধারণা

বিশ্বচেতনা হলো সেই একক শক্তি, যা গোটা মহাবিশ্বকে চালিত করছে।

আমরা যাকে জীবন, প্রকৃতি, শক্তি বা চেতনা বলে ডাকি,

তা আসলে ব্রহ্মের প্রকাশ।

অতএব, যখন আমরা নিজের আত্মাকে জানি, তখন গোটা বিশ্বচেতনাকে জানি।

মনোবিজ্ঞানের সাথে মিল

- Collective Unconscious (Carl Jung): প্রত্যেক মানুষের মানসিক গভীরে এক যৌথ চেতনা রয়েছে, যা মানবজাতিকে এক করে।

- Cosmic Consciousness: আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, মানুষ ধ্যানের মাধ্যমে মহাজাগতিক শক্তির সাথে যুক্ত হতে পারে।

- Transpersonal Psychology: ব্যক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে বিশ্বচেতনার সাথে একাত্ম হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

আত্মা-ব্রহ্ম ঐক্যের শিক্ষা

- আত্মা ও ব্রহ্ম আলাদা নয়—এই উপলব্ধি মানসিক শান্তি আনে।

- প্রতিটি মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতি আসলে একই শক্তির অংশ।

- ঐক্যের বোধ অহংকার দূর করে এবং ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়।

ব্যবহারিক প্রয়োগ

যখন আমরা জানি যে প্রত্যেকের ভেতরেই একই ব্রহ্ম বিরাজ করছে, তখন অন্যকে ছোট করে দেখা যায় না।

এই জ্ঞান সামাজিক বিভেদ দূর করতে পারে এবং মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে।

আজকের পৃথিবীতে যেখানে জাতি, ধর্ম ও শ্রেণীর ভেদাভেদ বাড়ছে,

ঐতরেয় উপনিষদের এই শিক্ষা মানবতার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

অংশ ৯ — সুখ-দুঃখ, কর্ম ও মানসিক ভারসাম্য

ঐতরেয় উপনিষদ সুখ ও দুঃখকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকার করে।

এখানে বলা হয়েছে, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু—এসবই প্রাকৃতিক চক্রের অংশ।

মানুষের উচিত এগুলোকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কর্মতত্ত্ব এর সাথে যুক্ত, যেখানে বলা হয়েছে প্রতিটি কর্মের ফল আছে এবং মানুষ নিজের কর্মফলই ভোগ করে।

সুখ ও দুঃখের দার্শনিক ব্যাখ্যা

উপনিষদ বলে, সুখ-দুঃখ হলো মন ও ইন্দ্রিয়ের খেলা।

আত্মা কখনোই সুখী বা দুঃখী হয় না, কারণ আত্মা শাশ্বত, নির্লিপ্ত ও অক্ষয়।

শরীর ও মনই সুখ-দুঃখ অনুভব করে।

যখন আমরা বুঝতে পারি যে আত্মা এসবের ঊর্ধ্বে, তখন সুখ-দুঃখ আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না।

কর্মতত্ত্ব

ঐতরেয় উপনিষদে কর্মের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

মানুষের প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজ একধরনের শক্তি সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে তার জীবনে ফিরে আসে।

এটাই কর্মফল।

কেউ ভালো কাজ করলে সে আনন্দ ও শান্তি পায়, আর খারাপ কাজ করলে দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে সুখ-দুঃখ

- Positive Psychology: সুখকে মাপা যায় না সম্পদ দিয়ে, বরং মানসিক ভারসাম্য, সম্পর্ক, ভালোবাসা ও অর্থবহ জীবন দিয়ে।

- Cognitive Behavioral Therapy (CBT): দুঃখ বা স্ট্রেস আসলে চিন্তার ধরণ থেকে জন্ম নেয়; চিন্তা পরিবর্তন করলে মানসিক অবস্থাও বদলানো যায়।

- Resilience Psychology: দুঃখকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সুখ-দুঃখ মোকাবিলার শিক্ষা

- সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে।

- প্রতিটি কর্মের প্রভাব আছে—তাই সচেতনভাবে কাজ করতে হবে।

- ধ্যান, আত্মমনন ও নৈতিক জীবন মানসিক ভারসাম্য আনে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ

আজকের ব্যস্ত জীবনে স্ট্রেস, হতাশা ও দুঃখ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করছে।

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের শেখায়—“আত্মাকে জানো, কর্মকে শুদ্ধ করো, সুখ-দুঃখকে সমান দৃষ্টিতে দেখো।”

এই শিক্ষা আধুনিক মানুষকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল করতে পারে এবং তাকে শান্তিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে।

অংশ ১০ — আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ

ঐতরেয় উপনিষদের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আত্মজ্ঞান-এর দিকে পরিচালিত করা।

এখানে বলা হয়েছে, আত্মাকে জানাই জীবনের সর্বোচ্চ সাধনা।

আত্মা শাশ্বত, অমর ও অদ্বিতীয়।

যখন মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

এটাই প্রকৃত মোক্ষ বা মুক্তি।

আত্মজ্ঞান কী?

আত্মজ্ঞান মানে হলো নিজের প্রকৃত সত্ত্বাকে চেনা।

আমরা প্রায়ই নিজেদের শরীর, নাম, সম্পর্ক ও কর্মের সাথে একীভূত করি।

কিন্তু উপনিষদ শেখায়, এগুলো সাময়িক, আসল সত্ত্বা হলো আত্মা—যা পরিবর্তনহীন, অক্ষয় ও সর্বব্যাপী।

মুক্তির ধারণা

মুক্তি মানে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া নয়, বরং জীবিত অবস্থাতেই মনের সব আসক্তি ও ভয় কাটিয়ে শান্তি লাভ করা।

ঐতরেয় উপনিষদ বলে, আত্মজ্ঞান অর্জন করলেই মানুষ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

উপনিষদের শিক্ষা

- আত্মা অবিনশ্বর — জন্ম বা মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

- ব্রহ্ম ও আত্মা এক — ব্যক্তি ও মহাবিশ্ব আসলে একই সত্য।

- আত্মজ্ঞানই মুক্তি — অন্য কোনো উপায়ে মুক্তি সম্ভব নয়।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে আত্মজ্ঞান

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে Self-awareness বা আত্ম-সচেতনতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল চাবিকাঠি।

যে ব্যক্তি নিজের চিন্তা, আবেগ ও দুর্বলতাকে চিনতে পারে, সে নিজের জীবনকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে।

এটি উপনিষদের আত্মজ্ঞান শিক্ষার সাথে গভীরভাবে মিলে যায়।

ধ্যান ও আত্মজ্ঞান

- ধ্যান মানুষকে নিজের ভেতরের কণ্ঠস্বর শুনতে সাহায্য করে।

- মন শান্ত হলে আত্মাকে উপলব্ধি করা সহজ হয়।

- আত্মজ্ঞান অর্জন মানসিক চাপ ও ভয়কে দূর করে।

ব্যবহারিক প্রয়োগ

আজকের বিশ্বে মানুষ বহির্মুখী জীবনে এতটাই ব্যস্ত যে আত্মাকে ভুলে গেছে।

ঐতরেয় উপনিষদের শিক্ষা হলো—“নিজেকে জানো, তাহলেই বিশ্বকে জানতে পারবে।”

যদি আমরা আত্মজ্ঞান অর্জন করি, তবে ভয়, দুঃখ ও অশান্তি থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের সুখী ও সফল জীবন যাপন করতে পারব।

অংশ ১১ — সমাজ, নীতি ও ঐতরেয় উপনিষদের প্রভাব

ঐতরেয় উপনিষদ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

এটি মানুষকে শেখায় যে সমাজে দায়িত্বশীল জীবনযাপন করা, অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো এবং ন্যায়নীতির পথে চলাই প্রকৃত মানবধর্ম।

এখানে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য নয়, বরং একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের দিকনির্দেশও প্রদান করে।

সামাজিক প্রভাব

- উপনিষদ শেখায়, প্রতিটি মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী, কারণ প্রত্যেকের ভেতরেই আত্মা বিদ্যমান।

- জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে একতার চেতনা গড়ে তুলতে হবে।

- একজন মানুষের জ্ঞান কেবল তার জন্য নয়, সমাজের জন্যও কল্যাণকর হতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে, আত্মাকে উপলব্ধি করলে মানুষ আর অন্যায় করতে পারে না।

কারণ, তখন সে উপলব্ধি করে যে সকলের মধ্যেই একই ব্রহ্ম বিরাজমান।

অতএব, অন্যের ক্ষতি করা মানে নিজের ক্ষতি করা।

এই ধারণা থেকেই অহিংসা, সত্য, দয়া ও করুণার মতো নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি Empathy বা সহানুভূতির ধারণার সাথে মিলে যায়।

যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে ও অন্যকে একরূপে দেখতে শেখে, তখন তার ভেতরে ঘৃণা বা হিংসা টিকে থাকে না।

এটি মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক শান্তির জন্য অপরিহার্য।

সমাজে প্রয়োগ

- একটি সমাজ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন মানুষ একে অপরকে সমানভাবে সম্মান দেয়।

- উপনিষদের শিক্ষা আমাদেরকে জাতি, ধর্ম ও ভাষার বিভাজন ভুলে এক হতে বলে।

- আজকের পৃথিবীতে যদি আমরা আত্মজ্ঞান ও ন্যায়নীতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে সহিংসতা, লোভ ও বৈষম্য কমে যাবে।

আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা

আজকের দিনে মানুষ প্রযুক্তি, অর্থ ও ভোগবাদে বেশি মগ্ন।

কিন্তু সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই ভোগবাদ সুখ আনতে পারে না।

ঐতরেয় উপনিষদের শিক্ষা হলো—“অন্যের সেবা করো, সমাজের কল্যাণে কাজ করো, তাহলেই প্রকৃত মুক্তি আসবে।”

এটি আধুনিক যুগের সামাজিক সংকট কাটানোর জন্য একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি।

অংশ ১২ — আত্মা, বিজ্ঞান ও আধুনিক ব্যাখ্যা

ঐতরেয় উপনিষদের অন্যতম মূল শিক্ষা হলো—আত্মা বা চৈতন্যই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

এই ধারণা শুধু আধ্যাত্মিক নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাথেও বিস্ময়করভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মানুষের মন, চেতনা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন আজও বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

উপনিষদ এই প্রশ্নগুলির প্রাচীনতম ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

আত্মা ও চেতনার ধারণা

- ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে—“আত্মা থেকেই সবকিছুর উদ্ভব।”

- আত্মা হলো প্রকৃত সত্তা, যা জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের ঊর্ধ্বে।

- আধুনিক নিউরোসায়েন্স বলে, চেতনা হলো মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল। কিন্তু উপনিষদ বলে, মস্তিষ্কও আত্মার প্রকাশ।

বিজ্ঞান ও উপনিষদের তুলনা

আজকের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে দেখাচ্ছে যে পদার্থ ও শক্তি মূলত এক।

এটি উপনিষদের সেই বাণীর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ—“সর্বত্র ব্রহ্ম”।

যেমন বিজ্ঞান বলে মহাবিশ্বের সবকিছু একই মৌলিক কণার রূপান্তর, উপনিষদও বলে সবকিছুই আত্মার রূপান্তর।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

মনোবিজ্ঞান চেতনার নানা স্তর নিয়ে আলোচনা করে—চেতন, অবচেতন ও অচেতন।

ঐতরেয় উপনিষদও তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছে—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুপ্ত।

উভয়ের লক্ষ্য হলো মানুষের ভেতরে থাকা গভীরতর বাস্তবতাকে অন্বেষণ করা।

আধুনিক ব্যাখ্যা

- যখন আমরা বলি “আমি চিন্তা করছি”—তখন উপনিষদ বলে, এটি আত্মার এক প্রকাশ মাত্র।

- মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞান এখনো অনিশ্চিত, কিন্তু উপনিষদ স্পষ্ট করে বলেছে—আত্মা অমর।

- আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে, আত্মজ্ঞান মানসিক শান্তির চাবিকাঠি, যা উপনিষদ বহু হাজার বছর আগে জানিয়েছিল।

বর্তমান জীবনে প্রয়োগ

আজকের যুগে মানুষের ভেতরে Stress, Anxiety ও Depression বেড়ে চলেছে।

এই অবস্থায় ঐতরেয় উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে—“তুমি কেবল দেহ নও, তুমি আত্মা।”

এই উপলব্ধি একজন মানুষকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে, ভয় দূর করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

সারাংশ

ঐতরেয় উপনিষদের শিক্ষা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটি মানুষকে শেখায় যে আত্মা হলো চেতনার কেন্দ্র, আর আত্মজ্ঞান হলো মুক্তির পথ।

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্রমবর্ধমান গবেষণা আজও এই প্রাচীন জ্ঞানের সত্যতাকে নতুন আলোয় তুলে ধরছে।

অংশ ১৩ — জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়

ঐতরেয় উপনিষদ শুধু জ্ঞান বা আত্মার বোধকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়নি, বরং ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ের দিকেও আলোকপাত করেছে।

একজন মানুষ কেবল জ্ঞান অর্জন করলেই পূর্ণতা লাভ করে না, তার সাথে ভক্তির গভীরতা ও সৎকর্মের প্রয়োগও প্রয়োজন।

এই তিনটি উপাদান একত্রে একজন মানুষকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

জ্ঞান (Knowledge)

- উপনিষদে জ্ঞান মানে কেবল তথ্য নয়, বরং আত্মা ও ব্রহ্মের সত্য উপলব্ধি।

- এটি অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে জীবনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে।

- মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, জ্ঞান মানুষকে আত্মসচেতন করে এবং অভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটায়।

ভক্তি (Devotion)

ভক্তি হলো হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণ।

ঐতরেয় উপনিষদে সরাসরি ভক্তির উল্লেখ নেই, কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রতি আত্মসমর্পণের বার্তা ভক্তির মূল ভিত্তি তৈরি করে।

ভক্তি মানুষকে নম্র করে, অহংকার দূর করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্তি হলো এক ধরণের Emotional Regulation—যা মানুষের মানসিক চাপ কমায় এবং ইতিবাচক আবেগ সৃষ্টি করে।

কর্ম (Action)

কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু কর্ম যদি স্বার্থপর হয়, তবে তা দুঃখের কারণ হয়।

উপনিষদ শেখায়—কর্মকে পরিশুদ্ধ করো, তা যেন সমাজের কল্যাণ ও আত্মার উন্নতির পথে হয়।

- কর্ম যোগ মানে সচেতনভাবে কাজ করা।

- কর্মে ফলাফলের আসক্তি ত্যাগ করা মানসিক শান্তি আনে।

- আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটিকে বলা হয় Flow State, যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে আনন্দ অনুভব করে।

তিনটির সমন্বয়

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম আলাদা নয়, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক।

যেমন:

- জ্ঞান দেয় আত্মার সত্য উপলব্ধি।

- ভক্তি দেয় হৃদয়ের শান্তি ও ঈশ্বরের সাথে সংযোগ।

- কর্ম দেয় জীবনে কার্যকর প্রয়োগ ও সমাজে অবদান।

আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের জীবনে মানুষ জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক উন্নত, কিন্তু ভক্তি ও সৎকর্মের দিক থেকে দুর্বল।

ফলাফল হলো মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা।

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শুধু জানলেই চলবে না, হৃদয়কে ভালোবাসায় ভরাতে হবে এবং কর্মকে কল্যাণের পথে চালিত করতে হবে।

সারাংশ

ঐতরেয় উপনিষদ এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত করে পূর্ণ জীবনযাত্রার পথ দেখিয়েছে।

জ্ঞান আমাদের আলো দেয়, ভক্তি আমাদের উষ্ণতা দেয়, আর কর্ম আমাদের কার্যকর জীবন দেয়।

এই সমন্বয়ই মানুষকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির পথে নিয়ে যায়।

অংশ ১৪ — নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ

ঐতরেয় উপনিষদ শুধু আত্মা ও ব্রহ্মের দার্শনিক সত্য নিয়েই আলোচনা করেনি,

বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতা (Ethics) এবং মানবিক মূল্যবোধ (Human Values) সম্পর্কেও গভীর শিক্ষা দিয়েছে।

কারণ, জ্ঞান থাকলেও যদি তা নৈতিকতাহীন হয়, তবে সমাজ ভেঙে পড়বে।

তাই উপনিষদে ব্যক্তিগত মুক্তির পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও মানবতার চর্চার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

নৈতিকতার গুরুত্ব

- উপনিষদ বলছে—“সত্য বল, ধর্ম পালন কর।”

- সত্যবাদিতা হলো নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

- অন্যকে প্রতারণা না করা, ক্ষতি না করা, এবং ন্যায়ের পথে চলাই মানবজীবনের প্রকৃত কর্তব্য।

মানবিক মূল্যবোধ

ঐতরেয় উপনিষদ বারবার শেখায়—মানুষকে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও বাঁচতে হবে।

মানবিক মূল্যবোধ যেমন—সহানুভূতি, দয়া, করুণা, পরোপকার—এগুলোই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এই মানবিক মূল্যবোধগুলো মানুষের মধ্যে Empathy বাড়ায়,

যা সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করে এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখে।

সামাজিক দায়িত্ব

ঐতরেয় উপনিষদ মানুষকে সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করতে বলে।

শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিই নয়, বরং সমাজের উন্নতিও একজন মানুষের কর্তব্য।

এই দায়িত্ববোধ একজনকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত করে।

নৈতিকতা ও মানসিক স্বাস্থ্য

মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সহানুভূতিশীল জীবনযাপন করেন, তারা মানসিকভাবে অনেক বেশি সুখী।

কারণ তাদের মনে অপরাধবোধ বা দোষারোপের চাপ থাকে না।

তাই নৈতিকতা কেবল সামাজিক নিয়ম নয়, এটি মানসিক শান্তির অন্যতম উৎস।

আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

আজকের যুগে মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হলেও নৈতিকতার অভাবে দুর্নীতি, সহিংসতা, প্রতারণা ও স্বার্থপরতা বেড়ে চলেছে।

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের শেখায়—শিক্ষা, ধন, বা ক্ষমতা নয়, বরং নৈতিকতা ও মানবিকতা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মহান করে তোলে।

সারাংশ

ঐতরেয় উপনিষদের শিক্ষা হলো—সত্য, ধর্ম, করুণা ও পরোপকার ছাড়া আধ্যাত্মিকতা অসম্পূর্ণ।

জ্ঞান যদি মস্তিষ্ককে আলো দেয়, তবে নৈতিকতা ও মানবিকতা হৃদয়কে আলোয় ভরিয়ে দেয়।

এই সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত সমাজ।

অংশ ১৫ — মুক্তি (মোক্ষ) ও উপনিষদের চূড়ান্ত শিক্ষা

ঐতরেয় উপনিষদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গভীর শিক্ষা হলো মোক্ষ বা মুক্তি।

এই মুক্তি মানে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া নয়, বরং জীবিত অবস্থায় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা।

উপনিষদ বারবার বলছে—“তুমি আত্মা, তুমি ব্রহ্ম, তুমি অমর।”

এই উপলব্ধি যখন হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হয়।

মোক্ষের অর্থ

- মোক্ষ মানে দুঃখ, ভয়, অজ্ঞতা এবং আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া।

- এটি এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ ভেতরে এবং বাইরে উভয় দিকেই শান্তি অনুভব করে।

- মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এটি হলো Self-Actualization বা আত্ম-বাস্তবায়ন।

মোক্ষ অর্জনের পথ

ঐতরেয় উপনিষদ মোক্ষ লাভের জন্য কয়েকটি ধাপ নির্দেশ করেছে—

- জ্ঞান: আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করা।

- ভক্তি: ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান চেতনার প্রতি আত্মসমর্পণ।

- কর্ম: নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

- ধ্যান: মনকে সংযত করে আত্মার গভীরে প্রবেশ করা।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও মুক্তির ধারণাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে।

মুক্তি মানে হলো—অহংকার, ভয়, দুঃশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

যখন একজন মানুষ নিজের ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করে এবং বাইরের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে, তখন সে মানসিকভাবে সত্যিকার স্বাধীন হয়।

মুক্তি ও মানবজীবন

মোক্ষ কেবল আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি সাধারণ মানুষের জন্যও প্রযোজ্য।

যেমন—

- একজন কৃষক যখন পরিশ্রম করেও ফলাফলের প্রতি আসক্ত না থাকে, তখন সে মুক্তির স্বাদ পায়।

- একজন গৃহস্থ যখন পরিবারের জন্য দায়িত্ব পালন করে নিঃস্বার্থভাবে, তখন সে মুক্তির পথে এগোয়।

- একজন জ্ঞানী যখন নিজের অহং ত্যাগ করে সমাজের কল্যাণে কাজ করে, তখনই সে সত্যিকার মোক্ষ লাভ করে।

চূড়ান্ত শিক্ষা

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের শেষ শিক্ষা দেয়—“আত্মা-জ্ঞানে পৌঁছানোই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।”

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যান—সবই সেই এক লক্ষ্য পূরণের জন্য।

যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে দেহ নয়, সে আত্মা; যখন সে উপলব্ধি করে যে তার ভেতরের আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান ব্রহ্ম—তখনই তার সকল দুঃখ, ভয় ও বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

ঐতরেয় উপনিষদ আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা দেয়—“তুমি আত্মা, তুমি ব্রহ্ম।”

এটি কেবল আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই নয়, বরং মানসিক শান্তি, সুখ ও পূর্ণতার মূল চাবিকাঠি।

মোক্ষ মানে দূরে কোথাও যাওয়া নয়, বরং নিজের ভেতরে চিরন্তন মুক্তি ও আনন্দ খুঁজে পাওয়া।

Pingback: কাউসিতাকি উপনিষদ - StillMind